Veröffentlichungen

April 2024

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Spielhofer, L., Babrios. Ein Interpretationskommentar zu den Prologen und Fabeln 1 bis 17. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2023. Hermes Einzelschrift Bd. 125. EUR 66,- (ISBN 978-3-515-13515-3).

Die Forschung rechnet den Fabeldichter Babrios üblicherweise nicht zu den Autoren der traditionellen antiken Literatur, er gehört damit auch nicht zum Kanon der Schriftsteller, die in Schule und Universität gelesen werden. Albrecht Dihle nennt in seinem Überblickswerk (Griechische Literaturgeschichte, Stuttgart 1967) diesen Dichter mit keinem Wort, dagegen erwähnt Martin Hose ihn in seiner Literaturgeschichte mit einigen Sätzen (Ders., Kleine griechische Literaturgeschichte. Von Homer bis zum Ende der Antike. C. H. Beck Verlag: 1999, 164-165) und schneidet Detailfragen an, mit denen sich die heutige Forschung beschäftigt. Der Münchner Klassische Philologe Niklas Holzberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fabeldichter Babrios den ihm zustehenden Platz einzuräumen. Er beklagt in der Einführung zu seiner zweisprachigen Ausgabe des Babrios (Ders., Babrios, Fabeln. Griechisch-deutsch. De Gruyter, Sammlung Tusculum: Berlin/Boston 2019, 9-47) mit voller Berechtigung die Geringschätzung dieses Dichters seitens der Gräzistik: „In der gesamten Weltliteratur dürfte es keinen Autor von hohem künstlerischem Rang geben, der von der zuständigen Wissenschaft (…) so hartnäckig vernachlässigt (ja im Grunde ignoriert) wurde wie der besonders durch sein Erzähltalent und seinen skurrilen Witz faszinierende Fabeldichter Babrios“ (Holzberg, 9). Lukas Spielhofer (S.) unternimmt es in seiner Grazer Dissertation mit großem Engagement, zentrale Fragen der Babriosforschung aufzugreifen und den Diskurs zu beleben. Er bereitet den ausführlichen Kommentarteil systematisch vor, denn vor der Interpretation der beiden Prologe und der ausgewählten Fabeln ist es von entscheidender Bedeutung, grundlegende Fragen zu klären, damit die Leserinnen und Leser die Überlegungen des Interpreten nachvollziehen können.

Bereits in der Einleitung (1. Kapitel, 9-11) schneidet S. einige wichtige Einzelheiten an; so weist er daraufhin, dass die Erstausgabe der Mythiamboi, eine Sammlung griechischer Versfabeln, 1844 in Paris publiziert wurde. Er beklagt ebenso wie der bereits erwähnte Niklas Holzberg, dass die Fabeln des Babrios in den letzten 180 Jahren kaum beachtet wurden. Die Lage bei einem anderen bedeutenden Fabeldichter, nämlich dem Römer Phaedrus, ist da deutlich günstiger einzuschätzen, nicht zuletzt aufgrund intensiver Forschungen von Ursula Gärtner. Inzwischen liegen von ihr zu den ersten drei Büchern der Phaedrusfabeln Interpretationskommentare vor. Im zweiten Kapitel liefert S. interessante Informationen über den Dichter, sein Werk und die Überlieferung (12-36). Da wir über Babrios fast nichts wissen, stellt S. zu Beginn des Kapitels folgendes lapidar fest: „Dem Autor der Babriosfabeln ein eigenes Kapitel zu widmen, stellt ein kühnes, ja fast hoffnungsloses Unterfangen dar. Wir haben es im Falle der Fabelsammlung im wahrsten Sinne mit einem auteur mort nach Roland Barthes zu tun“ (12). Insofern ist es auch sehr schwierig, das Werk und seinen Autor genau zu datieren. Die Vorschläge bieten einen zeitlichen Rahmen vom dritten vor- bis in das dritte nachchristliche Jahrhundert (12). Die Widmungen in den beiden Prologen helfen nicht weiter; im ersten Prolog spricht der Erzähler eine Person an, die sich historisch nicht einordnen lässt: ὦ Βράγχε τέκνον, im zweiten wendet er sich an einen gewissen Alexander: βασιλεὺς Άλέξανδρος. Auch dieser ist historisch nicht fassbar. Eine Mehrheit der Forscherinnen und Forscher setzt die Publikation der Sammlung auf das erste bzw. zweite Jahrhundert n. Chr. an, einige plädieren für das dritte Jahrhundert und vermuten die Zeit der Severer (12/13). S. hat natürlich auch einen Blick auf die antiken Quellen geworfen; in einem Brief des Kaisers Julian aus dem Jahr 362 werden die Fabeln des Babrios zum ersten Mal genannt, ebenso in der Praefatio zur Fabelsammlung Avians (um 400 n. Chr.). S. führt weitere Textzeugen an, die aber alle keine genaue Datierung zulassen. Daher liegt es nahe, sprachliche und stilistische Eigenheiten der Texte des Fabeldichters zu prüfen. Einige Anhaltspunkte sprechen für eine Einordnung in die Kaiserzeit, und zwar in die Zeit der Zweiten Sophistik. Babrios bedient sich der Koine „mit ionischen Einflüssen“, daneben lassen sich nachklassische Phänomene sowie die Verwendung von Neologismen beobachten. Letztendlich glaubt S. an eine Entstehungszeit, die im zweiten, eher noch in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts anzusetzen ist (15). Auch aus den Fabeln selbst können keine gesicherten Fakten bezüglich der genauen Lebenszeit des Dichters erschlossen werden. Ebenfalls über das Einflussgebiet des Fabeldichters können nur Vermutungen angestellt werden; manches spricht für das Gebiet des heutigen Syrien, zumindest für das östliche Mittelmeergebiet (18). S. hat die vorhandenen Angaben genau geprüft und möchte sich nicht an Spekulationen beteiligen.

Im ersten Unterabschnitt von Kapitel zwei erläutert er den Überlieferungsstand der Mythiamboi (18-27), vergleicht sie mit anderen antiken Sammlungen und geht auch auf die Frage ein, ob die Epimythien, die sich nicht bei allen überlieferten 144 Fabeln finden, ursprünglich vom Autor verfasst wurden oder eher als Nachtrag anzusehen sind, denn für das Verständnis sind sie meist unwichtig oder widersprechen sogar dem Inhalt der Fabeln (22). S. erinnert daran, dass Forscher wie Ben Edwin Perry, John Vaio, Antonio La Penna und Maria Jagoda Luzzatto wichtige Beiträge im Zusammenhang mit der Textkritik, der Übersetzung und der Klärung weiterer Details geleistet haben (24). Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang die sehr ausführliche und instruktive Einleitung, die Niklas Holzberg seiner zweisprachigen Babriosausgabe vorgeschaltet hat (s.o.). S. möchte mit seiner Studie ein Desiderat beseitigen, denn aktuell fehlt ein Gesamtkommentar zu den Fabeln des Babrios, auch die Poetologie dieser Texte ist noch nicht genau analysiert. Im nächsten Unterabschnitt von Kapitel zwei stellt S. den literarischen Kontext vor (27-36) und klärt zunächst die Frage, warum die Fabeln des Babrios „überhaupt unter literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten untersucht“ werden sollen (27). Moderne Analysen belegen nach Ansicht von S., dass die Versfabeln in einer beachtlichen Tradition stehen und „literarische Ansprüche erheben“ (27). Auf einige Besonderheiten der Fabeln des Babrios macht er aufmerksam; so beruft sich der Fabeldichter zwar auf die äsopische Fabeldichtung, greift aber auf nichtgriechische Traditionen zurück und bedient sich anderer literarischer Gattungen, so dass komplett neue Fabeln entstehen (28). Auffallend ist der Gebrauch des Choliambus, die Babrios in seinen Fabeln verwendet. Damit steht er in der Tradition der Spottdichtung, etwa in der von Hipponax (6. Jahrhundert v. Chr.) oder auch schon von Archilochos (7. Jahrhundert v. Chr.).

Im dritten Kapitel: Die Sammlung – Aufbau und Struktur (37-50) geht S. auf die Anordnung der Fabeln ein und tendiert dazu, die weitgehend alphabetisch orientierte Grundstruktur als vom Autor intendiert anzunehmen. Vor allem die Annahme, „dass sich das literarische Spiel des Autors mit dem didaktischen und enzyklopädischen Anspruch, den ein antikes Publikum in der Zeit der Zweiten Sophistik an eine Fabelsammlung gestellt haben dürfte, in der Struktur des Fabelbuchs widerspiegelt, würde eine verlockende Erklärung darstellen“ (41). Details zum Gedichtbuch (41-49) bietet S., um anschließend seine Schlussfolgerungen vorzustellen (49-50).

S. entfaltet seine Überlegungen zum poetischen Programm im vierten Kapitel (51-71). Darin geht er zunächst auf den Dichter und sein Publikum (51-56), auf Vorbilder und Nachfolger (56-60), auf die Poetologische Bildsprache (60-69), um dann, auch wie in anderen Abschnitten, seine Beobachtungen zusammenzufassen (70-71). Einige wenige Details aus diesem Kapitel seien kurz genannt, da sie dazu dienen, die im Kommentar präsentierten Analysen besser einordnen zu können. Wenn S. vom Dichter Babrios spricht, dann meint er den „diegetischen Erzähler bzw. das Ich“ (51), das vor allem in den beiden Prologen sichtbar wird. Am Anfang des zweiten Prologs liefert das Ich eine knappe Geschichte der antiken Fabel, Aesop stehe in einer langen Tradition, die auch Vertreter nichtgriechischer Provenienz kennt, ja das Ich führt sogar einen syrischen Fabeldichter an, der zur Zeit des Ninos und des Belos lebte (V. 2/3). Babrios postuliert einen Originalitätsanspruch, denn er habe zwei Gattungen, die Fabel (μῦθος) und den Iambos (ἴαμβος), miteinander verbunden und damit einen neuen Fabeltypus geschaffen, nämlich: die Mythiamben (58). Die Leserinnen und Leser sind bei der Lektüre der Fabeln gefordert, denn sie sollen die darin getroffenen Aussagen ständig evaluieren und „Behauptungen über Intention oder Eigenschaften des Werkes auf ihre Gültigkeit (…) überprüfen“ (60). Die Untersuchungen von S. ergeben, dass Babrios auf sprachliche Bilder zurückgreift, mit denen er Charakteristika seiner Fabeln beschreibt. Ein Bereich, auf den das Ich gerne rekurriert, ist die Sphäre von Flora und Fauna; die Biene spielt schon seit der frühgriechischen Dichtung eine entscheidende Rolle, wenn der poetische Schreibprozess des Dichters illustriert werden soll (Anm. 54, S. 61). Mit einem anderen Motiv wird die Leistung B. s als „zart bzw. fein“ (65) umschrieben. Ein weiterer Bereich der Sprache vermag die Arbeit des Fabeldichters als Handwerker darzustellen. Metaphern aus dem Umfeld der Metallverarbeitung gehen zum Beispiel auf Pindar zurück, der zur Exemplifizierung seines Dichterkönnens den Vergleich mit einem Handwerker nicht scheut, der Metall schleift oder seine Produkte mit Gold veredelt (Pind. O, 6,82 oder auch N. 4, 82-83a) (66). Das fünfte Kapitel steht im Zeichen Literarischer und narrativer Strategien (72-85). Bezüglich der Akteure greift Babrios auf ein großes Spektrum zurück, denn im Gegensatz zu manch populärer Meinung, in Fabeln spielten nur Tiere eine Rolle, findet man in seinem Werk auch Menschen, Figuren aus der Mythologie, Pflanzen und Gegenstände (72). Die Fabeln der Mythiamboi spielen sämtlich in der Goldenen Zeit; hier können alle Protagonisten miteinander in derselben Sprache kommunizieren. Besonders fällt die ausgeprägte Rhetorisierung der Fabeln des Babrios auf (75-76). S. konstatiert eine nicht zu übersehende Erzählfreude des Dichters und eine teilweise detailreiche Beschreibung von Personen oder Situationen (76). Sehr auffällig ist die sogenannte Dekonstruktion, die Forscherinnen und Forscher in den letzten Jahren auch bei anderen Fabeldichtern beobachtet haben. Damit ist das Phänomen gemeint, dass die Erwartungen der Leserinnen und Leser systematisch enttäuscht werden, ja es gibt sogar Widersprüche zwischen den Teilen eines Werkes, in denen der Dichter sein poetisches Programm entfaltet, und den Realisierungen in den Fabeln, die dazu im Widerspruch stehen. Im Fall des Babrios kann festgestellt werden, dass der Dichter in den beiden Prologen Versprechungen macht, die er in den Fabeln nicht einhält. In einer übersichtlichen Tabelle hat S. Auffälligkeiten diesbezüglich dargestellt (80/81). Ein Beispiel mag dies belegen; im ersten Prolog spricht das Ich von einer Harmonie zwischen Menschen und Tieren, gleich in der ersten Fabel benutzt ein Jäger einen Pfeil, um Tiere zu töten.

Das zentrale sechste Kapitel enthält den Kommentarteil zu den beiden Prologen und den ersten 17 Fabeln (86-291). S. erläutert zunächst seine methodischen Überlegungen (86-87), um den Leserinnen und Lesern seine Vorgehensweise transparent zu machen. Die Abschnitte sind gut strukturiert und nach denselben Merkmalen aufgebaut; erst wird der griechische Text geboten, wobei neben den Versen Hinweise auf die benutzten Ausgaben geliefert werden. Dann folgt eine eigene Übersetzung des Autors, wobei er nicht auf die jüngst erschienene Übersetzung von Niklas Holzberg (s.o.) zurückgreift, sondern den Fokus auf einen bestimmten Aspekt richtet, nämlich darauf, „die ursprüngliche Textgestaltung möglichst genau wiederzugeben, weshalb auf stilistische Anpassungen und Abweichungen vom Ursprungstext großteils verzichtet wurde“ (86). Daran schließen sich jeweils ein Abschnitt über die Gliederung der Fabel, der Kommentarteil/Analyse, Hinweise auf Parallelen und eine Gesamtbetrachtung an.

Besonders problematisch ist die Interpretation des ersten Prologs, vor allem, weil es stark voneinander abweichende Überlieferungen gibt (95). Zahlreiche Forscherinnen und Forscher haben sich mit diesem Text intensiv auseinandergesetzt, auf deren Ergebnisse S. zurückgreifen konnte. Sehr lesenswert und kenntnisreich ist der Abschnitt: Analyse (94-105). Auf Details kann ich hier aus Platzgründen nicht näher eingehen, empfehle aber nachdrücklich die Lektüre. Aus schulischer Sicht ist der Prolog schon deshalb von großem Interesse, da in ihm der Weltaltermythos geschildert wird. Man kann diese Variante gut mit den bekannten Darstellungen zum Beispiel von Hesiod, Ovid oder auch Kallimachos vergleichen, auf dessen Iamboi Babrios zurückgreifen konnte. S. arbeitet die Parallelen zwischen den beiden Fassungen von Kallimachos und Babrios gut strukturiert heraus (105-107).

Dass eine Interdependenz zwischen dem ersten Prolog und der Fabel Nr.1 existiert präpariert S. nachvollziehbar heraus. Erwartungen, die im Prolog geweckt wurden, werden mehrmals enttäuscht oder sogar ins Gegenteil gewendet. Da im Eingangstext epische Elemente vorhanden sind, könnte der Leser/die Leserin darauf hoffen, dass es in der ersten Fabel um eine wichtige Schlacht geht. Doch der Löwe ergreift die Flucht und begegnet dem Fuchs. Babrios bedient sich bei der Schilderung eindeutig homerischer Wendungen; als Beispiel lässt sich die Verknüpfung von προκαλέομαι (Babr. 1, V. 4) mit dem Verb μάχεσθαι (Babr. 1, V. 5) anführen; in Versen des Homer finden sich dieselben Kombinationen (Hom. Il, 3-432-433; 7,39-40, Anm. 226, S. 126). Während in anderen antiken Texten der Löwe „Tapferkeit, Stärke und Mut“ symbolisiert (126) und von den Dichtern gerne in epischen Vergleichen eingesetzt wird, enttäuscht bei Babrios der Löwe die Leserinnen und Leser und flieht. Eine andere Täuschung besteht darin, dass die Beschreibung des Goldenen Zeitalters die Erwartung evoziert, in den folgenden Fabeln herrsche eine ähnliche Situation vor. Bereits in der ersten Fabel wird dieses Wunschdenken konterkariert, denn es herrscht Gewalt zwischen Mensch und Tier, ja sogar unter den Tieren. Auf weitere Widersprüche, die S. beobachtet, gehe ich hier nicht ein (vgl. S. 134). Vergleichend arbeitet S. auch bei der Analyse und Interpretation der anderen Fabeln, wobei er immer wieder auf Querverbindungen aufmerksam macht. Zahlreiche Fabeln weisen gemeinsame Elemente und Vor- bzw. Rückverweise auf, so dass die Annahme berechtigt erscheint, dass die vorliegende Sammlung so auch vom Autor intendiert war.

S. erhebt keinen Anspruch darauf, seine Resultate uneingeschränkt auf die anderen Fabeln zu übertragen, sondern empfiehlt weitere Studien, die das Gesamtwerk des Babrios in den Blick nehmen könnten.

Das achte Kapitel beinhaltet Verzeichnisse (294-310) mit Abkürzungen, Hinweise auf Textausgaben, Kommentare und Übersetzungen der Mythiamboi sowie Textausgaben antiker Autoren und Werke, ein Tabellenverzeichnis und die Sekundärliteratur. Den Abschluss bildet das Register (311-335) mit dem Stellenregister und dem Personen-, Orts- und Sachregister.

Abschließend lässt sich konstatieren, dass S. eine vorzügliche Studie zum Werk des Fabeldichters Babrios vorgelegt hat, denn er bringt den wissenschaftlichen Diskurs voran, offeriert den griechischen Text samt eigener Übersetzung, legt gut nachvollziehbare Interpretationen vor, geht auf zentrale Fragen der Babriosforschung ein und erarbeitet neue Einsichten bezüglich der Struktur der Fabeln, ihrer literarischen Architektur und Poetologie. Mit seinem Opus hat S. eine solide Basis für eine moderne literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung der Mythiamboi geschaffen.

Rezensent: Dietmar Schmitz

Februar 2024

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Kirchner, R., (2022), Protreptik und Rhetorik. Werbung für die Beredsamkeit in der römischen Literatur. Franz Steiner Verlag: Stuttgart. 249 S. EUR 50,- (ISBN 978-3-515-13291-6).

Die vorliegende Studie ist eine Habilitationsschrift, die 2020 von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena angenommen wurde. In der Einleitung (11-12) stellt Roderich Kirchner (K.) klar, dass die antike Rhetorik Teil des Erziehungswesens der Antike war. Bereits in der ersten Anmerkung verweist K. auf wichtige Literatur zum Thema (etwa: J. Christes/R. Klein/ Chr. Lüth (Hrsgg.), Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike. Darmstadt 2006 und natürlich der Klassiker: H. – I. Marrou, Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum, hrsg. von R. Harder. Freiburg/München 1957). Als Ziel seiner Untersuchung gibt K. an, „die jeweiligen literarischen Motive und Formen der Werbung für die Beredsamkeit und für den Unterricht in der Rhetorik in der römischen Literatur zu beschreiben“ (12). Im ersten Kapitel erläutert K. den Begriff Protreptik, geht auf Motive und ihre Entstehung ein (13-36). Im Vordergrund der „sachlichen Grundlagen“ stehen griechische Autoren, vor allem Isokrates; die Vertreter der griechischen Rhetorik setzten sich mit den Sophisten und den Philosophen auseinander und bildeten protreptische Motive und Formen heraus (12). Wie am Ende aller Kapitel bietet K. auch hier eine Zusammenfassung (36). Auf der Basis dieser Analysen beschreibt K. im zweiten Kapitel (37-47) die Wege der Protreptik für die Rhetorik von Athen nach Rom. Dabei spielen Cato der Ältere und Cicero, aber auch Seneca der Ältere eine entscheidende Rolle. Der Verfasser widmet Cato dem Älteren ein eigenes Kapitel (Kapitel drei) und präsentiert ihn als Redner und Vorbild (48-62). Dann folgt das zentrale vierte Kapitel: Cicero (63-195). Im fünften Kapitel untersucht K. die Bedeutung Senecas des Älteren im Rahmen seiner Fragestellung (196-218). Im sechsten Kapitel stellt K. die erarbeiteten Ergebnisse vor (219-224), im siebten Kapitel finden die Leserinnen und Leser ein umfangreiches Literaturverzeichnis (225-235). Das Register mit dem Index locorum und den Stichwörtern bildet den Abschluss des Buches (237-249).

Das erste Kapitel beginnt K. mit einer Definition des zentralen Begriffs seines Buches: „Unter Protreptik versteht man in der modernen Forschung die Werbung für einen bestimmten Unterricht, für einen bestimmten Lehrer und um einen bestimmten Schüler“ (13). Eine solche Werbung geht einher mit verschiedenen protreptischen Motiven, vor allem mit dem „Motiv der Gabe, dem Lob der Redekunst, der Aufforderung zu Anstrengung und Übung, der Warnung vor dem Scheitern und dem Versprechen von Ruhm“ (220). Abgegrenzt wird die Protreptik von der Paränese, die verstanden werden kann als „die Aufforderung und Ermahnung, sich an bestimmte Regeln für die richtige Gestaltung des Lebens bzw. eines Lebensbereiches zu halten, und zugleich die Präsentation wichtiger Regeln“ (18). Als Paradebeispiele für paränetische Reden können Isokrates‘ Reden An Nikokles (Isoc. 2) und Nikokles oder An die Kyprier (Isoc. 3) genannt werden (18). Auf der Grundlage dieser Begriffsbestimmungen ist es K. möglich, systematisch seine Themenbereiche durchzuarbeiten.

Im zweiten Kapitel legt K. sein vertieftes Verständnis von dem vor, was er mit seiner Publikation untersuchen möchte, nämlich die Protreptik für die Rhetorik in Rom von den Anfängen bis zum Älteren Seneca.

Der erste römische Protagonist steht im dritten Kapitel im Vordergrund: Cato der Ältere. K. wählt dessen Werke aus zwei Gründen für seine Studie aus; einerseits könnte er als „Vorbild und Lehrer der Beredsamkeit“ gelten, andererseits wendet er sich an seinen Sohn mit dem deutlichen Ziel, ihn „zu erziehen und zu fördern“ (48). Damit steht er – wie auch Cicero und Seneca – in einem persönlichen Verhältnis zu einer ihm nahestehenden männlichen Person und setzt sich für den Erwerb rhetorischer Bildung ein. Hierbei rezipiert er bestimmte Schemata, die er direkt oder indirekt von dem griechischen Redelehrer Isokrates und dessen Nachfolgern entlehnt hat. In den folgenden Unterabschnitten analysiert K. näher das Bild Catos als Redner und Vorbild (49-51). Während es Cicero vergönnt war ungefähr 150 Reden Catos zu lesen (Brutus 65), können heutige Forscher nur um die 250 kleinere Fragmente aus 79 Reden studieren (49, Anm. 6). Der augusteische Historiker Livius bezeichnete Cato als eloquentissimus (Liv. 39, 40,4-8), demgegenüber entschied sich Nepos in seiner Kurzbiographie für eine andere Beurteilung: probabilis orator (Nep. Cat., 3,2). Quintilian lobt in seiner berühmten Institutio oratoria Cato als in dicendo praestantissimus (Quint. inst. 12, 3, 9 und 2, 5, 21), warnt aber ausdrücklich davor, „sich die Schroffheit Catos und der Gracchen zum Vorbild zu nehmen“ (49). Erwiesen ist, dass Cato sich intensiv mit der griechischen Literatur befasst hat – ein Faktum, das lange bestritten wurde. Dietmar Kienast hat in seiner bahnbrechenden Dissertation (Cato der Zensor. Seine Persönlichkeit und seine Zeit. Mit einem kritisch durchgesehenen Neuabdruck der Redefragmente Catos. Quelle und Meyer. Heidelberg 1954) dieses Vorurteil widerlegt, die bis dahin sehr einseitige Sichtweise zurechtgerückt und weitere Vorurteile über diesen römischen Feldherrn, Schriftsteller und Staatsmann relativiert. Dieses Publikation lässt K. leider unberücksichtigt, ebenso wie eine weitere sehr lesenswerte Studie von Michael von Albrecht: „Der Anfang der literarischen Prosa: M. Porcius Cato (234 – 149 v. Chr.)“ (in: Ders., Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius. Lothar Striehm Verlag: Heidelberg 1971, 15-50). Darin interpretiert der Autor einfühlsam und subtil die Vorrede zum Werke Catos: De agricultura, die Rede im Senat für die Rhodier (167 v. Chr.) sowie einen Textabschnitt über Cato, in dem dieser mit Leonidas verglichen wird (M. von Albrecht, a.a.O., 38-50). Ansonsten hat K. auf wichtige Forschungsergebnisse zurückgegriffen. Auch der griechische Schriftsteller Plutarch hat sich mit Catos Leben und Werk befasst und ihn als römischen Demosthenes bezeichnet (Plut. Cat. Ma. 4, 1-2). In diesem Zusammenhang verwendet der in Chaironeia geborene Historiograph das Substantiv δεινότης und beschreibt damit „eine überragende Redegewalt und die Fähigkeit, sie richtig und angemessen zu gebrauchen“ (50). Insgesamt kommt K. zu der Erkenntnis, dass Catos Leistung protreptisch genannt werden kann, denn er hat bei den jungen Römern Erfolg mit seinen Reden und regt sie an, ihn nachzuahmen und unter einander in Wettstreit zu treten (51). In einem weiteren Unterabschnitt erläutert K. das Verhältnis von Cato zu Karneades (52-55), um sich dann zwei Schriften zuzuwenden, die dieser an seinen Sohn gerichtet hat (Ad filium; Epistula ad M. filium, 55-61). K. geht umsichtig mit der Quellenlage um, denn beide Schriften sind nur fragmentarisch überliefert; so gibt es für die erst genannte Schrift nur 16 Fragmente (55), die sich in den Werken verschiedener Autoren finden lassen. K. arbeitet heraus, dass Cato gewissermaßen in Konkurrenz zu Karneades tritt und Motive und Strukturen der Protreptik aufgreift (62). Cato wendet sich an seinen Sohn (wahrscheinlich ist der älteste Sohn gemeint: M. Porcius Cato Licinianus, 58), aber auch an eine breitere Öffentlichkeit und initiiert damit eine Haltung, die ihre Fortsetzung bei Cicero und Seneca dem Älteren findet.

Im vierten und umfangreichsten Kapitel über Cicero rückt K. verschiedene Schriften des größten römischen Redners in den Fokus (verschiedene Briefe, das Commentariolum petitionis, De oratore, und De officiis (63-195)). Aus Platzgründen möchte ich in gebotener Kürze zunächst auf K.‘ Ausführungen zur Schrift De oratore, dann zu denen zu De officiis eingehen. Zur ersten Abhandlung stellt K. fest, dass es sich hierbei nicht um eine protreptische Schrift handelt, sondern um eine solche, die aber „eine große Vielfalt von Elementen eindeutig protreptischer Natur“ zeigt (140). K. belegt seine Ergebnisse mit den Hinweisen darauf, dass die drei Bücher eine immense Größe des Stoffes aufweisen (maius-Motiv); des Weiteren seien die Adressaten nicht nur sein Bruder Quintus, sondern vor allem jüngere Schüler, „die eine andere und bessere Ausbildung als die, die von der konventionellen Rhetorik angeboten werde, verdienten“ (141). K. registriert einen protreptischen Rahmen, eingeleitet von der cohortatio des Crassus am Beginn der Schrift (de orat. 1, 30), beendet mit dem Schlussgespräch (de orat. 3, 230), wobei den Adepten nahegelegt wird, alle Kräfte anzuspannen und zu verhindern, dass der junge Redner Hortensius sie in den Schatten stellt (141). Die Besonderheit dieser Schrift liegt darin, dass die Schüler eine jeweils unterschiedliche Entscheidung treffen, denn Sulpicius favorisiert den „normalen Weg“, Cotta hingegen votiert für die Philosophie der Akademie (142). K. sieht in De oratore eine Werbung für Ciceros „Konzept der Aussöhnung von Rhetorik und Philosophie“ (142).

Aus der Perspektive K.‘s ist die literarische Form des Traktats De officiis einfacher als die im Falle von De oratore (159). In der erst genannten Schrift hat Cicero jedes der drei Bücher mit einem persönlichen Vorwort eingeleitet und lässt das Werk mit einem Epilog am Ende ausklingen (159). In diesen Rahmenabschnitten argumentiert Cicero in einer explizit protreptischen Art und Weise, während man in den verbleibenden Textstellen eine paränetische Strategie erkennen kann; K. sieht Bezüge zwischen der Struktur von De officiis mit der Rede des Isokrates An Nikokles (or.2), in dessen Rahmenteil der griechische Rhetoriker Werbung für sein Fach betreibt, während der Haupttext Empfehlungen allgemeiner Art vor allem für Politiker bzw. Herrscher aufweist (180). Der römische Redner hat bekanntlich De officiis in genauer Kenntnis der Vorlage des Panaitios verfasst, der sich zwar an junge Personen richtet, aber ausdrücklich keine Werbeschrift konzipieren wollte, weder für die Philosophie noch für die Rhetorik (194). Ciceros Spätschrift De officiis trägt demnach einen gewissen Widerspruch in sich, der nur unter der Annahme auflösbar erscheint, „dass der Rahmen mit seiner Ermunterung zu rhetorischen Studien in gewisser Weise über dem engen Inhalt der Bücher steht, ohne diese aufzuheben oder einzuschränken. So kann Cicero zugleich den möglichen Konflikt von De officiis mit seinen anderen philosophischen Schriften entschärfen“ (194/195).

Das fünfte Kapitel widmet K. dem römischen Rhetor und Schriftsteller L. Annaeus Seneca, genannt der Ältere – im Gegensatz zu seinem Sohn, Seneca der Jüngere. Zunächst untersucht K. die Schrift Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores (ca. 37. n. Chr.) auf seine Fragestellung. Darin finden sich Auszüge von Deklamationen, von Anekdoten und literarkritischen Beiträgen (196). Ebenso wie bereits Cato und Cicero sind die Adressaten Senecas die erwachsenen Söhne. Ausdrücklich beruft sich Seneca nicht auf Cicero, zitiert hingegen im Prooemium der ersten Controversia aus Catos Schrift Libri ad Marcum filium (197). Die Adressaten der Controversiae sind keine Schüler oder Studenten der Rhetorik mehr. Sie befinden sich am Anfang ihrer Karriere als Anwälte oder Politiker. K. bietet Informationen über die drei Söhne Senecas: L. Iunius Annaeus Novatus, L. Annaeus Seneca und Annaeus Mela. Auch wenn sich Seneca der Jüngere von der Philosophie begeistern lässt, bedeutet dies aber keine Abwendung von der Rhetorik. Es lässt sich bei Seneca dem Älteren auch keine Konkurrenz zwischen Rhetorik und Philosophie konstatieren. K. prüft umsichtig, wieweit Seneca protreptische Motive verwendet. Als erstes nennt er das Motiv des audire velle, d. h. die Söhne zeigen großes Interesse, die Sententiae der Deklamationen zu hören (200). Auch das maius-Motiv erkennt K. im Werk Senecas, da dieser die Beredsamkeit als hochheilig bezeichnet (sacerrima eloquentia, 203). Ein zentrales pädagogisches Anliegen Senecas ist darin zu sehen zu erreichen, dass sich die Söhne ein Urteil bilden können über die Disziplinen, in denen sie unterrichtet werden (iudicium). Wichtig ist ihm, dass seine Söhne nicht nur ein einziges Vorbild nachahmen, sondern mehrere Ideale anerkennen sollen (Sen. contr. 1, pr. 6, in Anlehnung an Ciceros gleichartige Auffassung (Cic. inv. 2, 1-5): facitis autem, iuvenes mei, rem necessariam et utilem quod non contenti exemplis saeculi vestri priores quoque vultis cognosere; primum quia, quo plura exempla inspecta sunt, plus in eloquentiam proficitur, non est unus, quamvis praecipuus sit, imitandus, quia numquam par fit imitator auctori). Die Rhetorenschulen zur Zeit Senecas bieten eine Ausbildung in verschiedenen Fachgebieten, etwa in der Beredsamkeit (211-212), in der Philosophie (212-213), in der Geschichtsschreibung (214-215) und in der Poesie (216-217). Senecas Ausführungen können als Werbung begriffen werden, obwohl er für keines der angegebenen Disziplinen eine Präferenz zeigt und den Adressaten eine freie Entscheidung einräumt (218).

Insgesamt legt K. mit seiner Studie ein wertvolles Buch vor, das die Forschung entscheidend voranbringt. Dabei verfolgt er stringent seine anvisierten Ziele, legt ein wohlüberlegtes und gut nachvollziehbares Analyseraster vor, verwendet wichtige Forschungsliteratur zum Thema (vgl. aber die Bemerkungen zu Cato), bedient sich eines flüssigen Stils und verlegt lateinische Zitate oft in die Anmerkungen, um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen.

Rezensent: Dietmar Schmitz

Tief betroffen mussten wir erfahren, dass der Verfasser der hier vorgestellten Neuerscheinung des Monats Februar 2024 in eben diesem Monat verstorben ist.

Januar 2024

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Dominic Bärsch, Mundus ecce nutat et labitur. Weltuntergangskonzepte in der griechischen und lateinischen Literatur, Göttingen (Vandenhoeck & Rupprecht) 2023, Hypomnemata 218. ISBN 978-3-525-30221-7

Ein Jahreswechsel ist Anlass, über den Wandel der Zeitläufte und damit letztlich auch ihr Ende nachzudenken – so möge es verstanden werden, wenn hier eine Studie über antike Weltuntergangskonzepte zur Vorstellung gelangt. Zunächst wirft der Verfasser, unabdingbar in einer Dissertation, aber doch gedanklich anregend, die grundsätzlichen Fragen auf, wie Vorstellungen eines Weltuntergangs überhaupt begründet, unter Rückgriff auf Metaphern formuliert und vermittelt werden. Der inhaltlich orientierte Durchgang ist dann recht pragmatisch, tendenziell chronologisch strukturiert und beginnt natürlich im griechischen Denken: Zunächst ist da das Konzept der großen Flut, zweitens über Vergehen und Wiedererstehen der Welt. Dann wechselt die Perspektive auf Rom – hier nun eher historisch: Der Verfasser stellt dar, wie sich in der ausgehenden Republik Lukrez und Cicero das Ende der Welt vorstellen. Das mit 90 Seiten ausführlichste Einzelkapitel gilt der augusteischen und frühkaiserzeitlichen Literatur: Hier werden Ewigkeitskonzepte neben Flut, Weltenbrand und Chaos gestellt. Ein letztes Kapitel gilt der jüdisch-christlichen Literatur: Neben dem Jüngsten Tag kommen auch hier Flut, Weltenbrand und die Vorstellung vom Altern der Welt zum Tragen. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Studie, nicht um ein Sachbuch, das in erster Linie sein Publikum in den Bann schlagen soll. Und doch ist der mutig weite und dabei geglückte Umgriff – was das Thema, aber auch, was das Textcorpus angeht, das von Homer bis in die jüdisch-christliche (Spät-)Antike reicht. Es zeigt sich: So unterschiedlich Kontext (Mythologie, Naturphilosophie, Dichtung, jüdisch-christliche Apokalyptik usw.) und Komplexität in der Ausarbeitung der vorgestellten Weltuntergangskonzepte auch sind (dieser Faktoren ist sich der Verfasser wohltuend bewusst) – beeindruckend klar werden Bedeutung, Präsenz und Facettenreichtum der Vorstellung von einer globalen Katastrophe durch Feuer oder durch Flut in der Antike. – Das regt am Ende eines Jahres, das von Hitze- und Dürrerekorden geprägt war, und an einem Jahreswechsel mit weitreichenden Überflutungen durchaus zum Nachdenken an: Natürlich weiß die Antike nichts von einem anthropogenen Klimawandel und erhebt keine empirisch-naturwissenschaftlichen Daten. Aber sie reflektiert die existentielle Gefährdung durch Feuer und Flut und berücksichtigt sie nach den Maßgaben ihres Denkens in ihren mythologischen, philosophischen und literarischen Weltkonzepten. Welcher Impuls kann davon für eine Gegenwart ausgehen, der nach den Maßgaben ihres Denkens die Möglichkeit empirisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis und der politisch-ökonomischen Umsetzung zu Gebote stehen?

Stefan Freund

Dezember 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Susan Stokes-Chapman, Das Erbe der Pandora Blake, aus dem britischen Englisch von Elisabeth Maler, München 2023, ISBN 978-3423283496, € 23,00

bzw. die gelesene Version: Susan Stokes-Chapman, Pandora, London 2023, ISBN 978-1529114744, 11,50 €

Wir befinden uns in London im Jahr 1799: Die 21-jährige (Pan)Dora Blake führt mit ihrem Onkel Hezekiah das Antiquitätengeschäft ihrer verstorbenen Eltern, die sich ihrer Zeit insbesondere mit (früh)griechischen Gütern beschäftigten. Leider hat Hezekiah das Geschäft heruntergewirtschaftet, weswegen Dora sich erträumt, als Goldschmiedin eigenständig leben zu können, um ihrem Vormund zu entgehen. Eines Tages, als ebenjenem ein mysteriöser griechischer Pithos geliefert wird, den er sofort in die ihr verschlossenen Kellerräume bringen lässt, muss Dora feststellen, dass die Vergangenheit dunklere Geheimnisse birgt als erwartet. Um ihre Neugier zu stillen und ihrem Onkel auf die Schliche zu kommen, verbündet sich Dora mit dem Buchbinder und angehenden Archäologen Edward, woraus sich ein geheimnisumwobenes Abenteuer entwickelt.

Unbemerkt wird der Lesende in den Bann gezogen, während die Geschichte, die aus drei unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird, langsam aber sicher an Fahrt aufnimmt. Auf 448 Seiten entfaltet sich in elegantem und kunstvollem Schreibstil, der das Herz eines Philologen zum Höherschlagen bringt, die historische Fiktion rund um das Georgianische Zeitalter, das mit Magie und Mythos der Antike verstrickt wird. Während sich die Romanze und ein Teil der Geschichte zwar vorhersehbar entwickeln, liegt der Reiz des Buches im Detail: Das Lesen und es zu genießen, ist das Ziel. Es zaubert einem unwillkürlich ein Lächeln auf die Lippen, wenn die Charaktere Namen wie Horatio oder Hermes tragen, wenn das griechische Alphabet im Kopf aufgesagt wird, um sich zu beruhigen, wenn ganz nebenbei das Wissen rund um weißgrundige Vasenmalerei aufgefrischt wird oder wenn der Übersetzungsfehler „eines niederländischen Philosophen“ (von πίθος = Krug zu πυξίς = Büchse) eine wichtige Rolle für die Aufklärung einiger Rätsel spielt.

Es handelt sich also bei diesem Werk nicht um eine Reinterpretation, wie es sie im Moment vermehrt zu entdecken gibt, sondern um eine Weitererzählung des altbekannten Mythos. Interessant ist dieser gelungene Debüt-Roman also für alle, die historische Fiktion aus der Zeit Napoleons, verwoben mit antikem Mythos, begeistern kann.

Anna Stöcker, Bergische Universität Wuppertal

November 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Jehne, M., (2022), Ausgewählte Schriften zur römischen Republik. Hrsg. von B. Linke, Chr. Lundgreen, R. Pfeilschifter und C. Tiersch. Franz Steiner Verlag: Stuttgart. 373 S. 72. EUR (ISBN 978-3-515-13298-5).

Es ist eine schöne Geste, wenn ehemalige Schülerinnen/Schüler für ihre akademische Lehrerin/ihren akademischen Lehrer eine Festschrift oder ein Buch mit ausgewählten Aufsätzen der/des zu Ehrenden publizieren. Im vorliegenden Fall haben sich gleich vier Forscherinnen/Forscher der arbeitsreichen Mühe unterzogen, zwölf Aufsätze von Martin Jehne herauszusuchen und zu veröffentlichen, die er im Zeitraum von 1993 und 2004 verfasst hat. Alle vier Forscher und Forscherinnen haben am Lehrstuhl von Martin Jehne an der Universität Dresden gelehrt und geforscht. Sie haben sich für vier Rubriken entschieden, wobei die Aufsätze nach Inhalten angeordnet sind, nicht nach ihrem jeweiligen Erscheinungsjahr. Die Rubriken sind: Das Volk und seine Versammlungen (11-85), Die Elite, das Volk und ihre Kommunikation (89-171), Rom, Italien und das Imperium (175-265) und: Von der Republik zum Prinzipat (269-352). Daran schließen sich eine Liste mit den Erstveröffentlichungen (353-354), dem Stellenregister (355-367) und dem Personenregister (369-373) an. Das Buch weist eine Besonderheit auf, die für die Leser und Leserinnen von großem Nutzen ist: Zu jeder Rubrik haben die jeweiligen Bearbeiterinnen/Bearbeiter einen Kommentar verfasst, mit dem sie laut Vorwort „keine Würdigung des gesamten wissenschaftlichen Schaffens von Jehne anstreben. Das hat vor kurzem schon Hartmut Leppin in der Laudatio des 2019 verliehenen Karl-Christ-Preises getan“ (8). Sie haben sich vielmehr jeweils für einen Ausschnitt aus dem Werk und dem Wirken von Jehne entschieden und sich zum Ziel gesetzt, „Jehnes grundlegende Erkenntnisse zur politischen Kultur der römischen Republik und seine Meisterschaft“ zu kommentieren, „aus kleinen Episoden große Strukturen neu zu denken“ (8).

Für eine andere Variante, die auch lobenswert ist, haben sich die Herausgeber und Herausgeberinnen der „Entretiens sur l’Antiquité classique“, publiziert von der Fondation Hardt in Vandoeuvres/Schweiz, entschieden. Dabei wird nach jedem Aufsatz/Vortrag die sich daran anschließende Diskussion abgedruckt. Zuletzt ist der Band 67 erschienen, hrsg. von V. Fromentin, Écrire l’histoire de son temps, de Thucydide à Ammien Marcellin (2021), Vandoeuvres 2022.

Natürlich können im Rahmen dieser Buchvorstellung nicht alle zwölf Aufsätze vorgestellt werden, ich möchte aber zumindest alle Titel anführen und auf einige näher eingehen. Ich beginne mit dem ersten Block, für den Bernhard Linke, Professor für Alte Geschichte an der Universität Bochum, drei Aufsätze ausgesucht und anschließend kommentiert hat, die die Rolle des Volkes in den Versammlungen thematisieren. Der Titel des ersten Aufsatzes lautet: Geheime Abstimmung und Bindungswesen in der Römischen Republik (11-26). Cicero beschwert sich in mehreren Schriften über die Einführung der geheimen Abstimmung in den römischen Volksversammlungen (z. B. Cic. leg. 3,34). Jahrhundertelang war es in der Zeit der römischen Republik üblich, dass die Abstimmung offen durchgeführt wurde. Ab 139 v. Chr. wurde schrittweise in den einzelnen Gremien die geheime Abstimmung eingeführt. Aus heutiger Sicht ist dies selbstverständlich. Die Forschung hat sich lange an der Kritik Ciceros orientiert, aber es gab auch andere Stimmen; Jehne hat sich dazu dezidiert geäußert und Verständnis gezeigt. Schaut man auf das Verhältnis zwischen patronus und cliens, so konnte bei einem offenen Abstimmungsverfahren der cliens sein Eintreten für den patronus transparent darlegen und zeigen, wen er unterstützte. Als aber das römische Reich immer komplexer wurde, unterhielten viele Adlige verschiedene Beziehungen, so dass es nicht sinnvoll war, die Abstimmung weiter offen durchzuführen. Jehne bringt es auf den Punkt: „Dieser Überlagerungsprozess hatte aber zur Folge, dass es immer häufiger vorgekommen sein muss, dass Römer Bindungen zu Exponenten gegenläufiger Entscheidungsempfehlungen unterhielten. Besonders virulent wurde dieses Problem zweifellos bei den Wahlen.“ (20) Jehne erläutert das Problem der veränderten Lage der Wahlen zum Konsulat, bei denen im zweiten Jahrhundert v. Chr. teilweise sieben Kandidaten miteinander konkurrierten (21). Durch die Mehrfachbindung an Angehörige der Oberschicht konnte es für manche Wähler sehr schwierig werden, ihre Loyalität zu bekunden. „Die Betroffenen gerieten in Loyalitätskonflikte, bei denen die Entscheidung für zwei Kandidaten einen anderen verprellte“ (22). Jehne belegt seine Analysen mit dem jeweils aktuellen Forschungsstand und unter Rückgriff auf die antiken Quellen. In klarer Diktion beschreibt er seinen Argumentationsgang, der für die Leserinnen/Leser gut nachvollziehbar ist. Im Kommentarteil ordnet B. Linke Jehnes Ausführungen in einen größeren Zusammenhang, erläutert die methodischen Zugriffe und die Arbeitsweise Jehnes und berücksichtigt auch die inzwischen publizierten Forschungsergebnisse.

Ein Aspekt, der bereits im ersten Aufsatz kurz angesprochen wurde, steht im zweiten Beitrag im Vordergrund: Die Beeinflussung von Entscheidungen durch „Bestechung“: Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik“ 27-52). Jehne stellt fest, dass das Phänomen der Bestechung (ambitus) spätestens seit dem zweiten Jahrhundert verstärkt auftrat, aber trotz gesetzlicher Vorgaben weiterhin Bestand hatte (28).

Der Titel des dritten Aufsatzes lautet: Das Volk als Institution und diskursive Bezugsgröße in der römischen Republik“ (53-75). Jehne untersucht zunächst die verschiedenen Bezeichnungen des Volkes (plebs, populus, res publica) und ihre „unterschiedliche Konnotationen im römischen Kontext“, danach die „institutionelle Rolle des Volkes, also letztlich die Volksversammlungen“, und die „Partizipationsfrequenz und -breite der Bürgerschaft und ihren direkten Einfluss auf die relevanten Entscheidungen“ (53). Er stellt auch die Frage, wer das Volk eigentlich war (62-65). Jehne geht im Abschnitt über den Volksdiskurs auch auf den wichtigen Wertbegriff auctoritas ein (65-69), um am Ende seines Beitrags ein instruktives Resümee zu bieten (69-72). Wer sich intensiver mit der Thematik befassen möchte, kann auf die umfangreichen Literaturangaben zurückgreifen (72-75). Im Kommentarteil werden noch einmal wichtige Aspekte aufgegriffen und erläutert, darüber hinaus erfahren die Leserinnen und Leser einige Details über Jehnes Arbeitsweise. Linke verweist zum Beispiel auf die große Bedeutung eines Sonderforschungsbereich der Uni Dresden, die Jehne maßgeblich mitgestaltet hat: „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ (84). Wenn Jehne etwa nachvollziehen kann, dass ab 139 v. Chr. die geheime Wahl der Amtsträger vonstattenging, könnte man dies falsch verstehen; aber, Jehne ist überzeugter Demokrat, daher schreibt Linke mit voller Berechtigung: „Sein (Rez.; also Jehnes) Denken geht immer vom Bürger aus, der die Pflicht hat, sich in die Gesellschaft aktiv einzubringen, statt in akzeptierender Passivität zu verharren. In seiner eigenen Gegenwart tritt Martin Jehne vehement für seine Vision eines engagierten Bürgers ein, der sich nicht von politischen Inszenierungen blenden lässt, sondern durch eine aktive Rolle in der Gesellschaft seiner ‚bürgerlichen‘ Verantwortung gerecht wird“ (84). Wie wichtig ein solches Engagement sein kann zeigt aktuell die Diskussion über die Rolle einzelner Parteien in der Bundesrepublik Deutschland.

Im zweiten Block, für den Christoph Lundgreen verantwortlich ist, geht es um Die Elite, das Volk und ihre Kommunikation (89-171). Im Mittelpunkt des ersten Aufsatzes stehen die Begriffe „Jovialität und Freiheit“; der Untertitel lautet: Zur Institutionalität der Beziehungen zwischen Ober- und Unterschicht in der römischen Republik (89-112). Jehne beginnt seinen Aufsatz, der aus dem Jahr 2000 datiert, mit der Feststellung, dass die Geschichte der römischen Republik „eigentlich eine Erfolgsgeschichte“ ist. „In den knapp 500 Jahren dieser Organisationsweise wurde der gesamte Mittelmeerraum erobert, und territoriale Expansion wurde in der Antike ganz selbstverständlich positiv gesehen. Dass der Schlüssel für diese Erfolge in der römischen Verfassung zu suchen ist, hat schon Polybios mit Nachdruck vertreten“ (89). In der Forschung wurde mehrfach die Frage gestellt, warum das Volk über einen sehr langen Zeitraum den Adligen Folge leistete. Jehne hat einen Begriff eingeführt, der erklären kann, auf welche Weise der Adel mit dem Volk umgegangen ist: Jovialität ist der Schlüsselbegriff (96). Darunter versteht er „eine Form des Umgangs zwischen sozial Ungleichen (…), bei der der Mächtigere darauf verzichtet, seine Dominanz auszuspielen, und sich stattdessen so gibt, als befinde er sich auf der gleichen Stufe wie sein Gegenüber. Dabei wissen beide Seiten um die soziale Asymmetrie in der Beziehung. Die Wirkung besteht nicht darin, dieses Wissen generell aufzuheben, sondern darin, die aktuelle Präsenz dieses Wissens in der jeweiligen konkreten Situation zu vermindern“ (96/97). Zum besseren Verständnis erläutert Jehne den Bedeutungsbereich des Adjektivs jovialis (97). Eng damit verbunden sind zwei weitere Begriffe, nämlich comitas und civilitas (97), deren Bedeutungsnuancen ebenfalls näher vorgestellt werden (97). Obwohl der Begriff Jovialität ein moderner ist, entscheidet sich Jehne für ihn. Er exemplifiziert dies am Beispiel der morgendlichen salutatio, wenn ein römischer Adliger Angehörige der einfachen Bevölkerung empfing; dabei sollte er sich „jovial“ verhalten, so wie es im Deutschen Universalwörterbuch der Dudenredaktion formuliert wird: „im Umgang mit niedriger Stehenden betont wohlwollend“ mit dem Zusatz qualifiziert: „nur in Bezug auf Männer“ (98, Duden S. 791). Ausgangspunkt für Jehnes Überlegungen war eine Episode, die bei Livius nachzulesen ist (Liv. 4,49,7-50,5). Jehne erläutert das Fehlverhalten von zwei Amtsträgern und illustriert damit, dass der moderne Begriff „Jovialität“ sehr passend ist, um Situationen am Ende der römischen Republik genauer einordnen zu können. Er vergisst auch nicht darauf hinzuweisen, dass „die Bedeutung des Jovialitätsgestus“ nicht nur in der römischen Republik gefragt war, sondern auch im Prinzipat des Augustus eine wichtige Rolle spielte (112); für Jehne war dieser Herrscher „der konkurrenzlose Meister in dieser Kunst“ (112). Nach Sueton (Aug. 99,1) soll Augustus kurz vor seinem Tod zu seinen Freunden gesagt haben:

„Wenn es euch gut gefallen hat, gewährt Applaus

Und schickt mit Freude uns voraus.“ (112)

Der Titel des zweiten Aufsatzes lautet: Integrationsrituale in der römischen Republik. Zur einbindenden Wirkung der Volksversammlungen (113-134). Jehne konzentriert sich auf die Volksversammlungen, wobei drei Typen unterschieden werden: comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa (114). Hier wie auch sonst erklärt er die von ihm benutzten Begriffe, erläutert sein methodisches Vorgehen und setzt sich mit dem aktuellen Forschungsstand auseinander. Das umfangreiche Literaturverzeichnis zeigt, wie intensiv sich Jehne mit den Thesen anderer Forscher befasst und sie durchdenkt, bevor er zu einem eigenen Ergebnis gelangt.

Auch der dritte Aufsatz zeigt, wie sehr bei Jehnes Beiträgen alles zusammenhängt: Scaptius oder der kleine Mann in der großen Republik. Zur kommunikativen Struktur der contiones in der römischen Republik (135-162). Hier geht er von einer Stelle im Werk des Livius aus (Liv. 3, 71,1-8), um seine Sicht der Dinge zu entfalten. Der greise P. Scaptius, ein 83jähriger Mann aus der plebs, hat sein Leben lang an Sitzungen teilgenommen und in einer das Wort ergreifen wollen, ein sehr ungewöhnlicher Wunsch. Die Konsuln lehnten zunächst ab, aber aufgrund des Eingreifens der Volkstribunen wurde dem älteren Herrn das Wort erteilt (135). Jehne analysiert diese Episode genau. Allerdings gab es ein großes Problem bei diesem Vorgang: Auctoritas kann dem Volk (populus) zwar zugesprochen werden, aber nur dem Kollektiv, nicht Individuen (Cic. Imp. Cn. Pomp. 63). Jehne urteilt folgendermaßen: „Der auctor cupiditatis Scaptius ist also eine Pervertierung des auctoritas-Gefüges, denn er verfügt nicht über die normalen Grundlagen der auctoritas – vornehme Herkunft und erfolgreiche Karriere, die sich an Ämtern festmacht - , sondern ist eben ein contionalis senex de plebe“ (146). Die Scaptius-Geschichte zeigt, dass die Forschung der letzten 30 Jahre zu Recht zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangt ist. Aus der Sicht Jehnes ist in dieser Episode „das Verhältnis von politischer Führungsschicht und einfachem Volk auf den Ebenen der rechtlichen Festlegungen wie der soziopolitischen Praxis thematisiert“ (147). Jehne vertritt die Auffassung, dass die Scaptius-Episode eine Warnung darstellt. Weiterhin erklärt er: „Es fehlt ihnen (Rez.: gemeint sind „Versammlungsroutiniers“ wie Scaptius) der Wertehaushalt, der zur Lenkung der Staatsgeschicke nötig ist, sie kennen nur Gier und nackte materielle Interessen und stoßen dann, wenn sie sich als Redner versuchen, bei den Zuhörern auf Komplizenschaft, da diese ja dieselben moralischen Ausstattungsdefizite aufweisen. (…) Der kleine Mann Scaptius bewegt sich also in der großen Politik wie der Elephant im Porzellanladen, wobei er sich dabei auch noch besonders schlau vorkommt“ (157). Christoph Lundgreen, Jehnes Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Alte Geschichte in Dresden, erkennt im Kommentarteil, dass die von ihm ausgewählten Aufsätze trotz verschiedener Themen eng zusammengehören (168). Aus der Sicht Lundgreens hält sein akademischer Lehrer „die Stabilität und lange Dauer der römischen Republik“ für „erklärungsbedürftig“ (168). Im Zentrum der Forschungstätigkeit Jehnes stehen die Kommunikationsstrukturen, so Lundgreen (169).

Für den dritten Block mit verschiedenen Aufsätzen ist Claudia Thiersch verantwortlich, Lehrstuhlinhaberin für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat für die drei von ihr ausgesuchten Aufsätze folgenden Titel gewählt: Rom, Italien und das Imperium. Die Forscher und Forscherinnen haben bei der Analyse der ausgehenden römischen Republik in den letzten Jahren ihren Blick auf Roms Vernetzungen mit Italien gelenkt. Thiersch schreibt dazu: „Dies erlaubt nicht nur die präzisere Frage nach den Ursachen für die militärische Dynamik Roms, sondern auch nach den Mechanismen politischer Integration bzw. Nichtintegration und ermöglicht dann, die Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherien in ihrer kulturellen Vielfalt neu zu justieren“ (251). Thiersch geht auf die Forschungsergebnisse einiger Althistoriker ein, ordnet dann Jehnes Beiträge in den aktuellen Diskurs ein und stellt die Impulse vor, die von Jehne ausgegangen sind. Wichtig ist dabei auch der Ausblick auf den frühen Prinzipat des Augustus, um so die Entwicklung der letzten Jahre der ausgehenden römischen Republik verstehen zu können. Die Titel der drei Aufsätze, die zum Teil 2021 erstmals publiziert wurden, lauten: Römer, Latiner und Bundesgenossen im Krieg. Zu Formen und Ausmaß der Integration in der republikanischen Armee (175-196); Die Chance, eine Alternative zu formulieren, und die Chance, eine Alternative zu verwirklichen. Das Sagbare und das Machbare im republikanischen und augusteischen Rom (197-222); From Patronus to Pater. The Changing Role of Patronage in the Period of Transition from Pompey to Augustus (223-250). Auch wenn Römer, Latiner und Peregrine ein gemeinsames Heer bildeten, dienten die Soldaten dennoch nicht in „gemischten Einheiten“ (176). Die Latiner und andere Bundesgenossen waren jeweils in eigenen Kohorten und Alen tätig (176). Es ist dabei zwischen Armeeangehörigen der Oberschicht und den einfachen Soldaten streng zu differenzieren. „Während italische Oberschichtsangehörige innerhalb der Kavallerie oder als Truppenkommandeure fungierten und sich somit als Teil einer italisch-römischen Elite wahrnehmen konnten, kämpften italische Soldaten in regional gegliederten Kampfverbänden unter einheimischen Kommandeuren und hatten bestenfalls zufällig mit ihren römischen Mitsoldaten zu tun“ (252).

Augustus hat nachweislich aus den „Fehlern“ Caesars gelernt und seine Machtposition ausgebaut, indem er die sozialen Beziehungssysteme tiefgreifend transformierte, ohne dass das ursprüngliche Patronagegeflecht gänzlich aufgegeben wurde (259). Jehne versucht erfolgreich, die Gründe für die Transformationen der Beziehungen zwischen Rom und seinen italischen Verbündeten darzulegen. Wer sich noch genauer mit der Thematik befassen möchte kann auf die zahlreichen Publikationen zurückgreifen, die sich in den Literaturverzeichnissen am Ende der Aufsätze bzw. am Schluss des Kommentars finden.

Den vierten und letzten Block: Von der Republik zum Prinzipat hat Rene Pfeilschifter, Professor für Alte Geschichte an der Universität Würzburg, sorgfältig bearbeitet. Im ersten Aufsatz: Der Dictator und die Republik. Wurzeln, Formen und Perspektiven von Caesars Monarchie (269-293) geht Jehne von dem Hinweis aus, dass Caesars Streben nach der Monarchie nicht von Anfang an geplant war. Er gibt Antworten auf die Fragen, „warum Caesars Monarchie eigentlich die Gestalt annahm, die wir fassen können, warum Caesar sie, als sie ihm zugefallen war, nicht wieder aufgab, wenn er sie denn, wie ich dargelegt habe, mit einiger Wahrscheinlichkeit gar nicht angestrebt hatte, und welche Perspektiven sein System eigentlich bot“ (274). Pfeilschifter beschreibt im Kommentarteil sehr klar, worum es Jehne in seinem Aufsatz ging, nachdem er einen kurzen Streifzug durch die Entwicklung der deutschsprachigen Althistorie vorgenommen hat (341ff.). Für Jehne war es danach entscheidend, dass Caesar in seiner Position als dictator unabhängig war bei „der Besetzung der regulären Obermagistrate“ und daher die Chance erhielt, die Wahlen persönlich zu leiten (343). Caesar benötigte Bewerber, die ihm absolut loyal gegenüber waren. Er hatte nach Jehnes Darlegungen nie die Absicht, wie sein Vorbild Sulla, von seinen Ämtern zurückzutreten. Vielmehr galt folgendes: „Seine präzedenzlosen Leistungen forderten eben präzedenzlose Auszeichnungen“ (343). In Jehnes Perspektive trat Caesar bereits in der Republik als Monarch auf, und zwar so, „dass er sich bei aller Geschicklichkeit in der Behandlung der anderen von seiner Grundlinie nicht abbringen ließ. Diese Fixierung auf das Ziel war nicht republikanisch. Die ungeheure Flexibilität in der Sache, die republikanische Politiker aufbrachten, findet sich bei ihm nicht, dagegen übertraf er seine Kollegen möglicherweise hinsichtlich der Flexibilität in den Formen“ (293).

Der zweite Aufsatz ist folgendermaßen überschrieben: Caesars Alternative(n). Das Ende der römischen Republik zwischen autonomem Prozess und Betriebsunfall (295-314), während Augustus im dritten Beitrag eindeutig im Fokus steht: Augustus in der Sänfte. Über die Invisibilisierung des Kaisers, seiner Macht und seiner Ohnmacht (315-339). Augustus hatte zwar eine faktische Alleinherrschaft kreiert, diese wollte er aber nicht in der Öffentlichkeit besonders betonen, sondern behielt weitgehend die traditionelle res publica bei. Auch wenn er die morgendliche salutatio nicht gänzlich abschaffen konnte, verengte er gleichwohl die Zugänge zu seiner Person, „um die Menge der verteilten Ressourcen und der erzeugten Enttäuschungen gleichermaßen in Grenzen zu halten“ (339). In einer geschlossenen Sänfte gelang es ihm, seine Präsenz in der Öffentlichkeit stark zu reduzieren und sich den zahlreichen Bittstellern weitgehend zu entziehen. Andererseits hatte er Offenheit propagiert. Hier entstand natürlich ein gewisses Dilemma. Aber, so beschreibt es Jehne am Ende seines Beitrags: „Insgesamt zählt es zu den außerordentlichen Leistungen des Augustus, diese Gratwanderung gemeistert zu haben, ohne in den Geruch der Arroganz und Abgehobenheit geraten zu sein“ (339). Alle Aufsätze datieren aus der Zeit von 1993 bis 2021. Aus der Sicht Pfeilschifters interessierte sich Jehne für Caesar schon deshalb, weil sonst kaum eine historische Person „so reiches Anschauungsmaterial für Möglichkeiten und Grenzen einer politischen Situation“ bietet (345).

Die Texte der zwölf Beiträge sind flüssig geschrieben, die Argumente gut nachvollziehbar, Ausgangspunkte sind oft kleine Episoden, der Blick des Forschers ist nicht nur auf die ausgehende römische Republik gerichtet, sondern er greift auch auf die Geschichte der früheren Jahrhunderte zurück und gewährt Ausblicke in die Zeit des frühen Prinzipats. Ältere Beiträge werden dadurch aktualisiert, dass sie von den vier Herausgeberinnen/Herausgebern kommentiert werden und neue Forschungsergebnisse eingearbeitet werden. Als Fazit ergibt sich, dass das Buch uneingeschränkt den Leserinnen und Lesern zu empfehlen ist, die sich mit der ausgehenden römischen Republik und dem Beginn der frühen Kaiserzeit unter Augustus beschäftigen wollen.

Rezensent: Dietmar Schmitz

Oktober 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Elodie Harper, Die Wölfe von Pompeji. Roman. Übersetzt aus dem Englischen von Martina Schwarz, München (Piper) 2023, ISBN 978-3-492-50662-5, 459 Seiten, € 20,00 (Englische Originalausgabe: The Wolf Den, London 2021)

Mit Pompeji assoziieren die meisten Menschen sicherlich den Vesuvausbruch im Jahr 79. Altertumswissenschaftlich Interessierten kommt daneben schnell die Graffitisammlung, wichtige Zeugnisse des damaligen Alltags, in den Sinn. Übersetzungen solcher Graffiti sind auch einzelnen der 44 Kapitel aus Elodie Harpers Roman „Die Wölfe von Pompeji“ vorangestellt. Harper studierte in Oxford englische Literatur und lateinische Poesie. Sie arbeitet als Journalistin, Autorin und derzeit als Reporterin bei ITV News Anglia. „The Wolf Den” gewann den Glass Bell Award 2022 und war im gleichen Jahr auf der Shortlist des British Book Awards.

Die Handlung setzt im Februar 74 in Pompeji ein. Die Protagonistin Amara ist eine Prostituierte des Bordells Wolfshöhle (lupa, -ae – Wölfin, Prostituierte). Gemeinsam mit fünf weiteren Frauen erlebt sie den schroffen Alltag von ärmlichen Sklav:innen in der kampanischen Stadt. Jedoch sucht Amara, bei der es sich um die aus Griechenland stammende Tochter eines Arztes handelt, scharfsinnig nach Möglichkeiten, ihre Freiheit zurückzuerlangen. Einen Wendepunkt bilden die Vinalia, im Zuge derer sich Amara als singende Leierspielerin präsentiert. Daraufhin wird sie auch für entsprechende Auftritte in den Häusern angesehener Bürger gebucht – ein Höhepunkt ist der Aufenthalt in der Villa des älteren Plinius. Im folgenden rasanten Wechsel zwischen dem Leben als Konkubine eines reichen Römers und dem Dasein als Gefährtin jedes Zahlungsfähigen gelingt der Protagonistin zuletzt der eigene Freikauf in einem emotional geladenen Finale, das sowohl von Gewinn als auch von Verlust geprägt ist.

Harper beschönigt die Lebenssituation der Prostituierten nicht, deren elender Alltag zwischen Machtspielen und Intrigen vom permanentem Zwang, Geld einzunehmen, bestimmt ist. Ständiger Mangel an fast allem und fehlende Selbstbestimmung prägen den Alltag der Wölfinnen Pompejis. Eindrucksvoll schildert die Autorin das Zusammenleben der Zwangsprostituierten. Amaras beständige Angst um ihre Gefährtinnen und sich selbst trägt ebenso wie die überwiegend gelungene Darstellung ihres Wunsches nach Freiheit zu der authentischen Atmosphäre des Romans bei. Obwohl sie der Besitz ihres Zuhälters ist, versucht sie geschickt, ihre Lebensumstände zu verbessern. Die Sprache ist von derben und ordinären Ausdrücke geprägt, die Handlung des Romans wird im Präsens erzählt, wodurch das Geschehen besonders unmittelbar wirkt. Gewöhnungsbedürftig ist neben der schwankenden Tiefe verschiedener Figuren allerdings in der deutschen Fassung in sprachlicher Hinsicht die wiederholte Verwendung von Anglizismen, etwa „Bar“, „Dinnerparty“, „sexy“, und weiterem anachronistischem Vokabular.

In ihrem Werk beleuchtet die Autorin die Antike aus einer selten gewählten Perspektive: der einer Prostituierten, die sich gegen die übermächtige Männerwelt zur Wehr setzt, für die sie kaum mehr als eine Sache ist. Dadurch ist der Roman insbesondere für Fans von feministischen Antikenromanen lesenswert, die sich nicht nur für Mythen („Ich bin Circe“, „Ich, Ariadne“, „Stone Blind – Der Blick der Medusa“), sondern auch für Alltagsschilderungen interessieren. „Die Wölfe von Pompeji“ ist der erste Band einer mehrteiligen Reihe – der zweite Teil „Das Haus mit der goldenen Tür“ erscheint im November 2023 ebenfalls im Piper-Verlag.

Philipp Buckl, Bergische Universität Wuppertal

September 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Kai Brodersen (2023), Luthers Aufruf zur Gründung von Schulen, an denen Alte Sprachen gelehrt werden (1524), Kopie der in Erfurt 1524 gedruckten Ausgabe, Transkription und Übertragung, Speyer (Kartoffeldruck-Verlag), 123 S., ISBN 978-3-939526-59-9, 7 EUR.

In ipsa tamen pueritia […] non amabam litteras et me in eas urgeri oderam; et urgebar tamen […]: non enim discerem, nisi cogerer, lautete Augustins Rückblick auf seine Schulzeit als Kind (conf. I 12). Luther hingegen kann gut 1120 Jahre später feststellen: „Ist doch jetzt alles durch Gottes Gnade so eingerichtet, dass die Kinder mit Lust und Spiel lernen können, gleich, ob es sich um Sprachen oder andere Wissenschaften oder Historien handelt. Es gibt jetzt nicht mehr die Hölle und das Fegefeuer unserer Schulen, in denen wir gemartert worden sind […]“ (S.64f.). Unter dieser Prämisse empfiehlt der Reformator den Bürgermeistern und Ratsmitgliedern der deutschen Städte mit Nachdruck die Gründung neuer Schulen nicht nur als eine naturgegebene Notwendigkeit, sondern vor allem als ein göttliches Gebot, abgeleitet aus Ps. 78,5f., Stellen des Pentateuch und Matthäus 19,14; ja, er sehe sogar eine Sünde darin, Kinder nicht zu unterweisen. Wie schon ein Holzschnitt auf der Titelseite seiner Denkschrift erkennen lässt, schließt er Mädchen ausdrücklich in sein Schulkonzept ein (vgl. dazu auch S.62f.). Den hauptsächlichen Lehrgegenstand des Unterrichts sollten unter Bezugnahme auf Augustin (S.50f.) alle „Sprachen des biblischen Originaltextes“ (S.13) darstellen, da sich Klosterschulen und Hochschulen in einem Niedergang befänden und nicht einmal mehr zur Beherrschung des Lateinischen und Deutschen befähigten (S.26f., 46f.). Dabei seien „die Sprachen die Scheiden, worin das Messer des Geistes steckt“ (S.46f.). Insofern diene ihre Kenntnis nicht nur christlicher Charakterbildung, Theologie und Kirche, sondern eben auch allen weltlichen Belangen (S.40-63), indem „das ganze Volk – also Männer und Frauen – geistig gehoben“ werde (S.13). Mit dieser Intention fordert Luther von den Städten, die Träger neuer Bildungseinrichtungen, also neben Schulen auch von Bibliotheken, zu werden. Ihm folgten, wie der Herausgeber mitteilt, noch im gleichen Jahr 1524 die Städte Gotha, Halberstadt, Magdeburg und Nordhausen, in den folgenden Jahren Eisleben, Nürnberg und 1540 Speyer (S.13). Zu den sogenannten evangelischen Ratsschulen, auf die sich „die meisten der heute noch bestehenden humanistischen Gymnasien“ zurückführen, gehört auch das Speyrer Gymnasium am Kaiserdom. Seinem Schulleiter, OStD Hartmut Loos, ist die neue Edition von Luthers Aufruf als Festschrift zum 65. Geburtstag und zum Eintritt in den Ruhestand gewidmet. Sie stellt aber ebenso eine anerkennende Würdigung für ihn als langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden des Deutschen Altphilologenverbandes dar, der in beiden Funktionen sein Leben und Wirken der Bewahrung der antiken Kultur und der Förderung der Alten Sprachen ganz im Geiste des Reformators, aber in zeitgenössischem Gewand gewidmet hat. Trotz seines Alters hat das dargebrachte Dokument nichts an aktueller Strahlkraft verloren, sondern stellt in unserer Gegenwart eine durch die Autorität seines Verfassers zeitlos eindringliche, leidenschaftliche Mahnung dar, die geistigen Errungenschaften der Antike durch die Kenntnis ihrer Sprachen als Kultur- und Bildungsgüter immer wieder auf’s Neue zu erschließen und dadurch den menschlichen Charakter zu formen.

Das Buch mit dem Faksimile einer Kopie von Luthers Aufruf aus dem Jahr 1524 (S.85-116), seiner Transkription, seiner Übertragung (S.16-83), einer Einführung des Herausgebers (S.9-14), Erläuterungen (S.117-121) und einem Register (S.122f.) ist deshalb jedem Altphilologen als Lektüre wärmstens zu empfehlen.

Michael Wissemann

August 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

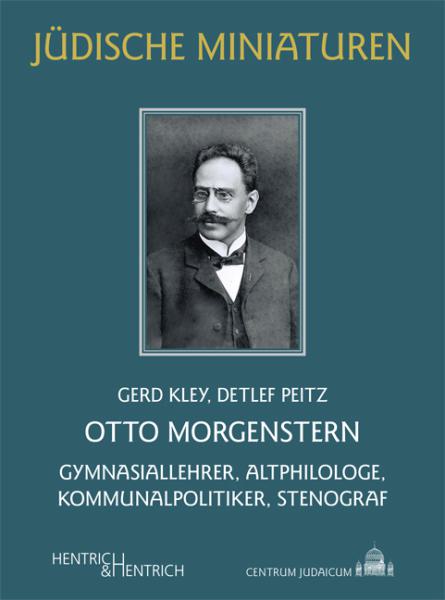

Der Deutsche Altphilologenverband und seine Gründungsväter – einige Bemerkungen anhand eines neuen Buches über den Latein- und Griechischlehrer Otto Morgenstern.

Gerd Kley / Detlef Peitz: Otto Morgenstern. Gymnasiallehrer, Altphilologe, Kommunalpolitiker, Stenograf. Berlin / Leipzig: Hentrich & Hentrich 2023 (Jüdische Miniaturen 314). 104 S. 9,80 €.

Beinahe ein Saeculum ist der Deutsche Altphilologenverband nun alt, bald jährt sich zum hundertsten Mal seine Gründung, die am 6. April 1925 „abends 7 Uhr“ am Rande der von Werner Jaeger initiierten Tagung „Das Gymnasium“ in Berlin stattfand.[1] Die frühen Jahre sind vor allem im Sonderheft 1987 des „Mitteilungsblatts des Deutschen Altphilologenverbands“ von Erich Burck beschrieben (die weitere Geschichte des DAV behandeln im selben Heft Adolf Clasen und Andreas Fritsch), der sich wiederum auf Otto Leggewie, MDAV 1974/3, 14-15 stützt. Weder Burck noch Leggewie haben aber echte Quellenarbeit betrieben (oder dokumentiert)[2], so dass die mündliche, immer wieder repetierte Erzähltradition eine wesentliche Rolle zu spielen scheint.[3]

Über die bei Leggewie und Burck aufgeführten professoralen Gründungsmitglieder gibt es genügend Angaben zu Biographie und wissenschaftlichem Œuvre, allen voran über Werner Jaeger (daneben sind bei Burck genannt: Eduard Fraenkel, Otto Regenbogen, Walther Rehm [recte: Albert Rehm?], Otto Immisch und Richard Meister [ein Österreicher, denn es gab auch einen österreichischen Landesverband, ebenso wie einen für Danzig][4]). Anders sieht es für die schulischen Vertreter der Altphilologie aus („W“: Wikipedia-Eintrag): Emil Kroymann (W), Hans Lamer (W), Otto (recte: Oskar) Viedebantt (W)[5], Bernhard (recte: Paul) Gohlke[6], A. [scil. Arthur] Krause, Bernhard Kock (W). Längere Würdigungen erhielten Kroymann[7] und Kock[8]. Akten aus dieser Zeit scheinen nicht zu existieren, man kann einen Eindruck von der Verbandsarbeit aus den Berichten im mittlerweile digitalisierten „Humanistischen Gymnasium“ und auch den zunächst als Beilage zu dieser Zeitschrift seit 1927 erschienenen „Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbandes“ gewinnen, vieles bleibt aber im status coniecturalis.[9] Das fundamentale Defizit bei der Aufarbeitung der Verbands- und Fachgeschichte gerade auch der Zeit vor 1945, das Andreas Fritsch (Anm. 2) 2010 konstatiert, besteht im Grunde genommen bis heute so gut wie unverändert fort – und das ist schon deshalb misslich, weil der DAV zwar als Motto „Zukunft braucht Herkunft“ gewählt hat, aber über die eigene Herkunft nur wenig weiß.

*

Einer der in der Fachgeschichte weitgehend vergessenen Lehrer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die aber für die Geschichte des altsprachlichen Unterrichts und seiner Institutionen höchst bedeutsam waren, ist Otto Morgenstern: Geboren 1860 in Magdeburg, aufgewachsen in Berlin, nach dem Studium in Tübingen und an der Berliner Universität seit 1885 Lehrer für die Alten Sprachen (auch Hebräisch und Stenographie) an Gymnasien im Raum Berlin, von 1888 bis 1925 am Schiller-Gymnasium in (Groß-)Lichterfelde (ab 1920: Groß-Berlin).

In der NS-Zeit wurde der protestantisch Getaufte aufgrund seiner jüdischen Wurzeln für ihn völlig unerwartet Opfer der Rassengesetze und schließlich 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er noch im gleichen Jahr starb. Auch wenn ein Stolperstein, eine Gedenktafel und ein Straßenname an Otto Morgenstern erinnern, gibt es wohl nur wenige oder niemand aus den Reihen der Vertreter der Alten Sprachen, die mit seinem Namen etwas anfangen könnten. Deshalb ist man (zumindest: bin ich) sehr dankbar, dass Otto Morgenstern in der Reihe „Jüdische Miniaturen“ nun eine kleine Biographie erhalten hat. Verfasser sind Gerhard Kley – nach eigenem Bekunden als früherer Physiker nun als Historiker mit einem besonderen Interesse am Berlin-Brandenburgischen Raum tätig (dem Nachwort nach zu schließen der Initiator) – und Detlef Peitz – promoviert mit einer Arbeit über Thomas von Aquin, seit mehr als einem Vierteljahrhundert führender Stenograph im Deutschen Bundestag und deshalb an der Geschichte der Stenographie besonders interessiert sowie durch einschlägige Publikationen ausgewiesen (vgl. das wissenschaftliche Profil unter https://independent.academia.edu/DetlefPeitz).

Die Interessenschwerpunkte der beiden Autoren sind auch in der Anlage des Buchs deutlich spürbar: Otto Morgenstern war nämlich nicht nur Altphilologe, sondern auch leidenschaftlicher Anhänger der im 19. Jahrhundert entstandenen Stenographenbewegung, finanzierte sein Studium mit Stenographiestunden und war auch selbst als Vortragender und Prüfender noch bis ins fortgeschrittene Alter engagiert. Als einer der führenden Kommunalpolitiker in Lichterfelde und nach Gründung von Groß-Berlin 1920 als Bezirksverordneter im Bezirk Steglitz (als Mitglied der rechtsliberalen, aber dank Stresemann republikanischen DVP) engagierte er sich für das Gemeinwohl, für Büchereien, für die Linderung des Elends in den Weltkriegsjahren und auch für die Gründung des (bis heute bestehenden) Steglitzer Schloßparktheaters. Das alles (und noch viel mehr: z.B. über die ziemlich bizarre Brocken-Silvester-Gemeinde) erfährt man aus dem schmalen Büchlein, wobei die Auswertung der Steglitzer Archiv- und Museumsbestände ebenso wie die Quellen zur Stenographiegeschichte eine wichtige Rolle spielt. Es entsteht ein facettenreiches und im gegebenen Rahmen durchaus fundiertes Bild eines für seine kommunale Gemeinschaft engagierten und deswegen angesehenen Bürgers.

Über Morgenstern als Lehrer und in der philologischen Öffentlichkeit in Berlin, was bei Kley/Peitz eher knapp behandelt wird, folgen gleich noch eine Reihe von Anmerkungen. Zunächst aber sei kurz auf die letzten Jahre Morgensterns geblickt, auf die Zeit zunehmender Entrechtung, enttäuschter Hoffnungen und schließlich seiner Tötung. In den Kontext dieser letzten Lebensjahre gehören auch die beiden Texte, die aus heutiger Sicht besonders verstörend wirken, die Broschüre über Horaz als protonationalsozialistischen Dichter und das lateinische Lobgedicht auf den Friedenswillen Adolf Hitlers (auch dazu gleich mehr). Am Ende des biographisch-darstellenden Teils ihres Buches schildern die Autoren das selbst in sachlichem Bericht erschütternde Schicksal von Otto Morgenstern in der letzten Zeit vor der Deportation sowie das seiner beiden Schwestern, die bald nach ihm nach Theresienstadt deportiert wurden und ebenso dort umkamen. Die Überlieferung über diese letzten Phase verdankt sich den Erinnerungen von Otto Morgensterns Nichte Christa-Maria, die den Zweiten Weltkrieg überlebte, sowie weiteren v.a. im Steglitzer Heimatarchiv aufbewahrten Materialien, die sorgfältig und pietätvoll zusammengetragen sind.

*

So verdienstvoll das Buch in der bisher dargestellten Hinsicht ist, bei der Würdigung des Schulmannes Morgenstern muss man leider deutliche Abstriche machen, denn so manches Fachgeschichtliche und Bildungspolitische ist den Autoren doch spürbar fremd geblieben, so dass der ihm so wichtige Beruf beinahe marginalisiert wird.[10] Da Morgenstern mit Leib und Seele Lehrer der Alten Sprachen war, ist damit ein wesentliche Aspekt seiner Biographie betroffen, zugleich bietet gerade seine Person die exemplarische Möglichkeit, auf die Zeit zu blicken, in der der DAV als Lobby des Griechischen und Lateinischen in der Schule gegründet wurde. Eine Berufsbiographie kann und will ich nicht liefern, aber doch einige Aspekte skizzieren, die zugleich protreptisch wirken sollen.

Man kann sich für die Annäherung auf drei Arten von Quellen stützen: 1. auf die üblichen schulgeschichtlichen Quellen wie Jahresberichte, die Festschrift zum 50jährigen Schuljubiläum und die im Vergleich zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg enorm umfangreichen Publikationen in schulischen Zeitschriften wie der Berliner Philologischen Wochenschrift und der Wochenschrift für Klassische Philologie, dem Sokrates, dem Humanistischen Gymnasium oder auch dem amtlichen Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen; 2. auf Morgensterns eigene Publikationen im Umkreis der Tagung „Das Gymnasium“ sowie seine späten Publikationen in den von der NS-Herrschaft geprägten letzten Jahren seines Lebens; 3. auf ein singuläres Buch, den „Roman nach Dokumenten“ von Heinz Schwitzke „Das einundzwanzigste Kapitel“ (Anm. 22), in dessen rahmenden Passagen Otto Morgenstern eine wichtige Rolle spielt.

Prinzipiell war Morgenstern keiner der deutschen Studienräte, die im Gefolge der Humboldt’schen Universitäts- und Schulreform eher Gelehrte als Pädagogen waren - pars pro toto sei im Kontrast dazu als Angehöriger seiner Generation Hugo Magnus (1851-1924) genannt, der neben seiner Tätigkeit am Berliner Sophien-Gymnasium die bis heute unersetzte editio maior von Ovids Metamorphosen (Berlin 1914) schuf. Otto Morgenstern war anders als viele Altphilologen nicht promoviert, er war vielmehr dezidiert Praktiker und Organisator[11], der zahlreiche verantwortliche Positionen (vom Kassenwart der Witwen- und Waisenkasse des Schiller-Gymnasiums[12] bis zum Bezirksverordneten) übernahm und in seiner Gemeinde Groß-Lichterfelde (bzw. dann im entsprechenden Groß-Berliner Bezirk) hohes Ansehen genoss. Auch an der Ausbildung von Lehrkräften war er beteiligt, da er im dem Schiller-Gymnasium angeschlossenen Seminar „Übungen“ leitete.[13]

Seine umfangreichste Abhandlung zu fachwissenschaftlichen Themen stammt schon aus dem Jahr 1894, die Curae Catullianae[14], textkritische Untersuchungen im Geiste des 19. Jahrhunderts, die auf einen im gleichen Jahr gehaltenen Vortrag im Berliner Philologischen Verein zurückgehen[15] und die selbst von Vereinsmitgliedern keineswegs enthusiastisch aufgenommen wurden.[16] Die späteren Publikationen Morgensterns zu fachwissenschaftlichen Themen kommen nicht über den Charakter von Miszellen hinaus.[17]

Morgensterns umfangreichste eigenständige Publikation gilt demgemäß nicht einem wissenschaftlichen, sondern einem didaktisch-methodischen Thema. Es handelt sich um die Schrift „Vom Lateinlernen“ aus dem Jahr 1922, die auf zwei Vorträgen beim Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht im Rahmen von „Osterferienkursen“ (also einer Fortbildungsveranstaltung) basiert.[18] Hier findet der Leser (und die primäre Zielgruppe waren natürlich männliche Lehrkräfte) weder eine emphatische Rechtfertigung des Latein noch eine neue didaktische Theorie, vielmehr eine ganze Reihe von alltagstauglichen Hinweise, beginnend mit der richtigen Fragetechnik über die Einbeziehung von Fremdwörtern und Hinweisen für die Wahl der Schulgrammatik sowie des Übungsbuches bis zu Hinweisen zum Übersetzen vom Deutschen ins Lateinische sowie der Aufbereitung des Wortschatzes. Wenn man ein wenig zwischen den Zeilen liest und versucht, der im Text präsenten Stimme des Autors nachzuspüren, erfährt man auch manches über den Lehrer Otto Morgenstern, auch wenn der Anfangsunterricht damals schon lange nicht mehr seine Hauptbeschäftigung war[19], sondern die Krönung des Lateinunterrichts in der Prima.[20]

Das Bild Morgensterns[21] wird von unerwarteter Seite wesentlich bereichert, nämlich durch das Nachwort in Heinz Schwitzkes Roman „Das einundzwanzigste Kapitel“.[22] Der Romanplot einer fiktiven Dokumentation kann beiseite bleiben, wichtig ist hier die Erinnerung Schwitzkes[23] im Anhang (S. 253-310) an seinen Lehrer Morgenstern, den er erzählerisch mit der Geschichte des Frühchristentums verflicht. Schwitzke erzählt von der Musik- und besonders Opernleidenschaft Schwitzkes, seiner Tätigkeit im Stenographenverein der Schule, wo er die Schüler auch in die römische Geschichte der Kurzschrift einführte, und dann von der szenischen Realisierung des Chors aus Sophokles‘ Antigone[24] auf dem Schulhof, womit er den Schülern auch die enge Verbindung von Inhalt und Metrik demonstrierte. Immer wieder taucht in der Schilderung von Morgensterns Wirken als Lehrer die Bedeutung auf, die Horaz für ihn hatte – und als Lateinlehrer der Prima hatte er noch immer das Privileg, die Oden des Horaz als einen der Höhepunkte antiker Dichterlektüre zu unterrichten. Es wird deutlich, was den Lehrer Morgenstern eindrucksvoll machte: die Vermittlung von antiken Texten höchster Qualität mit aller fachlichen Kompetenz, die zugleich die Wirklichkeit der Schüler nicht aus dem Blick verlor und von ihr ausging. Morgenstern war so sehr mit Leib und Seele Lehrer, dass er als eine Art von persönlicher Kränkung empfand, im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand treten zu müssen und allenfalls noch sporadisch als Aushilfe geholt zu werden.[25]

Das neben dem Unterricht zweite wichtige Standbein von Otto Morgensterns Lehrerberuf war seine organisatorische Tätigkeit.[26] Schon 1894 war er dem Philologischen Verein zu Berlin beigetreten, einer Gemeinschaft schulischer und universitärer Altphilologen, die das συμφιλολογεῖν pflegten. Dort hielt auch Morgenstern gelegentlich Vorträge zu philologischen Spezialthemen, vor allem aber war er als Schriftführer in einer Art von Notarfunktion.[27] Diese Einbindung in die Berliner philologische Landschaft und das damit verbundene Organisationsgeschick dürfte dazu geführt haben, dass Morgenstern zu den Organisatoren der von Werner Jaeger initiierten Tagung „Das Gymnasium“[28] im April 1925 zählte. Der Stellenwert dieser Tagung und der daraus entstandenen Publikation wird sowohl von Schwitzke[29] als auch von Kley/Peitz (S. 33-34) viel zu wenig gewürdigt. Diese Tagung war eine zwar von Berlin ausgehende, aber beileibe nicht auf Berlin beschränkte Verteidigung des von vielen Seiten bedrängten Humanistischen Gymnasiums durch die sie tragenden wissenschaftlichen Disziplinen, die vor allem durch die Publikation[30] – und für sie war Otto Morgenstern zuständig – lang andauernde Wirkung (nach der Unterbrechung durch die NS-Schulpolitik auch noch in der Nachkriegszeit) erzielte.

Im Vorwort legt Morgenstern dar, dass ihm die organisatorische Vorbereitung übertragen wurde, nachdem der ursprünglich vorgesehene Ernst Goldbeck, der Gründer des Reichsausschusses zum Schutz des humanistischen Gymnasiums“[31], aus gesundheitlichen Gründen diese Aufgabe abgeben musste. Inhaltlich verantwortlich waren neben Morgenstern im Tagungsvorstand Werner Jaeger sowie Emil Kroymann (Direktor des Gymnasiums Steglitz, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Humanistischen Gymnasiums und erster Vorsitzender des DAV) sowie Walter Kranz, der damals schon für höhere Weihen prädestiniert schien. Dass Morgenstern eher für den äußeren Ablauf als für die Inhalte zuständig war, zeigt sein eigener Beitrag „Lehrervorbildung und Lehrerauslese“ (ibd. 261-269): Das ist keine fachwissenschaftliche oder fachdidaktische Abhandlung, sondern ein nachdrückliches Plädoyer für die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit, die sich mit ihrer Aufgabe, dem Blick auf das gymnasiale Ganze und nicht nur auf das Einzelfach, voll und ganz identifizieren muss, um Erfolg zu haben. Im Kontext der grundsätzlichen Erörterungen der Tagung war dieser aus der Praxis gearbeitete Beitrag aber eher randständig.[32]