Neuerscheinung des Monats

November 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Jehne, M., (2022), Ausgewählte Schriften zur römischen Republik. Hrsg. von B. Linke, Chr. Lundgreen, R. Pfeilschifter und C. Tiersch. Franz Steiner Verlag: Stuttgart. 373 S. 72. EUR (ISBN 978-3-515-13298-5).

Es ist eine schöne Geste, wenn ehemalige Schülerinnen/Schüler für ihre akademische Lehrerin/ihren akademischen Lehrer eine Festschrift oder ein Buch mit ausgewählten Aufsätzen der/des zu Ehrenden publizieren. Im vorliegenden Fall haben sich gleich vier Forscherinnen/Forscher der arbeitsreichen Mühe unterzogen, zwölf Aufsätze von Martin Jehne herauszusuchen und zu veröffentlichen, die er im Zeitraum von 1993 und 2004 verfasst hat. Alle vier Forscher und Forscherinnen haben am Lehrstuhl von Martin Jehne an der Universität Dresden gelehrt und geforscht. Sie haben sich für vier Rubriken entschieden, wobei die Aufsätze nach Inhalten angeordnet sind, nicht nach ihrem jeweiligen Erscheinungsjahr. Die Rubriken sind: Das Volk und seine Versammlungen (11-85), Die Elite, das Volk und ihre Kommunikation (89-171), Rom, Italien und das Imperium (175-265) und: Von der Republik zum Prinzipat (269-352). Daran schließen sich eine Liste mit den Erstveröffentlichungen (353-354), dem Stellenregister (355-367) und dem Personenregister (369-373) an. Das Buch weist eine Besonderheit auf, die für die Leser und Leserinnen von großem Nutzen ist: Zu jeder Rubrik haben die jeweiligen Bearbeiterinnen/Bearbeiter einen Kommentar verfasst, mit dem sie laut Vorwort „keine Würdigung des gesamten wissenschaftlichen Schaffens von Jehne anstreben. Das hat vor kurzem schon Hartmut Leppin in der Laudatio des 2019 verliehenen Karl-Christ-Preises getan“ (8). Sie haben sich vielmehr jeweils für einen Ausschnitt aus dem Werk und dem Wirken von Jehne entschieden und sich zum Ziel gesetzt, „Jehnes grundlegende Erkenntnisse zur politischen Kultur der römischen Republik und seine Meisterschaft“ zu kommentieren, „aus kleinen Episoden große Strukturen neu zu denken“ (8).

Für eine andere Variante, die auch lobenswert ist, haben sich die Herausgeber und Herausgeberinnen der „Entretiens sur l’Antiquité classique“, publiziert von der Fondation Hardt in Vandoeuvres/Schweiz, entschieden. Dabei wird nach jedem Aufsatz/Vortrag die sich daran anschließende Diskussion abgedruckt. Zuletzt ist der Band 67 erschienen, hrsg. von V. Fromentin, Écrire l’histoire de son temps, de Thucydide à Ammien Marcellin (2021), Vandoeuvres 2022.

Natürlich können im Rahmen dieser Buchvorstellung nicht alle zwölf Aufsätze vorgestellt werden, ich möchte aber zumindest alle Titel anführen und auf einige näher eingehen. Ich beginne mit dem ersten Block, für den Bernhard Linke, Professor für Alte Geschichte an der Universität Bochum, drei Aufsätze ausgesucht und anschließend kommentiert hat, die die Rolle des Volkes in den Versammlungen thematisieren. Der Titel des ersten Aufsatzes lautet: Geheime Abstimmung und Bindungswesen in der Römischen Republik (11-26). Cicero beschwert sich in mehreren Schriften über die Einführung der geheimen Abstimmung in den römischen Volksversammlungen (z. B. Cic. leg. 3,34). Jahrhundertelang war es in der Zeit der römischen Republik üblich, dass die Abstimmung offen durchgeführt wurde. Ab 139 v. Chr. wurde schrittweise in den einzelnen Gremien die geheime Abstimmung eingeführt. Aus heutiger Sicht ist dies selbstverständlich. Die Forschung hat sich lange an der Kritik Ciceros orientiert, aber es gab auch andere Stimmen; Jehne hat sich dazu dezidiert geäußert und Verständnis gezeigt. Schaut man auf das Verhältnis zwischen patronus und cliens, so konnte bei einem offenen Abstimmungsverfahren der cliens sein Eintreten für den patronus transparent darlegen und zeigen, wen er unterstützte. Als aber das römische Reich immer komplexer wurde, unterhielten viele Adlige verschiedene Beziehungen, so dass es nicht sinnvoll war, die Abstimmung weiter offen durchzuführen. Jehne bringt es auf den Punkt: „Dieser Überlagerungsprozess hatte aber zur Folge, dass es immer häufiger vorgekommen sein muss, dass Römer Bindungen zu Exponenten gegenläufiger Entscheidungsempfehlungen unterhielten. Besonders virulent wurde dieses Problem zweifellos bei den Wahlen.“ (20) Jehne erläutert das Problem der veränderten Lage der Wahlen zum Konsulat, bei denen im zweiten Jahrhundert v. Chr. teilweise sieben Kandidaten miteinander konkurrierten (21). Durch die Mehrfachbindung an Angehörige der Oberschicht konnte es für manche Wähler sehr schwierig werden, ihre Loyalität zu bekunden. „Die Betroffenen gerieten in Loyalitätskonflikte, bei denen die Entscheidung für zwei Kandidaten einen anderen verprellte“ (22). Jehne belegt seine Analysen mit dem jeweils aktuellen Forschungsstand und unter Rückgriff auf die antiken Quellen. In klarer Diktion beschreibt er seinen Argumentationsgang, der für die Leserinnen/Leser gut nachvollziehbar ist. Im Kommentarteil ordnet B. Linke Jehnes Ausführungen in einen größeren Zusammenhang, erläutert die methodischen Zugriffe und die Arbeitsweise Jehnes und berücksichtigt auch die inzwischen publizierten Forschungsergebnisse.

Ein Aspekt, der bereits im ersten Aufsatz kurz angesprochen wurde, steht im zweiten Beitrag im Vordergrund: Die Beeinflussung von Entscheidungen durch „Bestechung“: Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik“ 27-52). Jehne stellt fest, dass das Phänomen der Bestechung (ambitus) spätestens seit dem zweiten Jahrhundert verstärkt auftrat, aber trotz gesetzlicher Vorgaben weiterhin Bestand hatte (28).

Der Titel des dritten Aufsatzes lautet: Das Volk als Institution und diskursive Bezugsgröße in der römischen Republik“ (53-75). Jehne untersucht zunächst die verschiedenen Bezeichnungen des Volkes (plebs, populus, res publica) und ihre „unterschiedliche Konnotationen im römischen Kontext“, danach die „institutionelle Rolle des Volkes, also letztlich die Volksversammlungen“, und die „Partizipationsfrequenz und -breite der Bürgerschaft und ihren direkten Einfluss auf die relevanten Entscheidungen“ (53). Er stellt auch die Frage, wer das Volk eigentlich war (62-65). Jehne geht im Abschnitt über den Volksdiskurs auch auf den wichtigen Wertbegriff auctoritas ein (65-69), um am Ende seines Beitrags ein instruktives Resümee zu bieten (69-72). Wer sich intensiver mit der Thematik befassen möchte, kann auf die umfangreichen Literaturangaben zurückgreifen (72-75). Im Kommentarteil werden noch einmal wichtige Aspekte aufgegriffen und erläutert, darüber hinaus erfahren die Leserinnen und Leser einige Details über Jehnes Arbeitsweise. Linke verweist zum Beispiel auf die große Bedeutung eines Sonderforschungsbereich der Uni Dresden, die Jehne maßgeblich mitgestaltet hat: „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ (84). Wenn Jehne etwa nachvollziehen kann, dass ab 139 v. Chr. die geheime Wahl der Amtsträger vonstattenging, könnte man dies falsch verstehen; aber, Jehne ist überzeugter Demokrat, daher schreibt Linke mit voller Berechtigung: „Sein (Rez.; also Jehnes) Denken geht immer vom Bürger aus, der die Pflicht hat, sich in die Gesellschaft aktiv einzubringen, statt in akzeptierender Passivität zu verharren. In seiner eigenen Gegenwart tritt Martin Jehne vehement für seine Vision eines engagierten Bürgers ein, der sich nicht von politischen Inszenierungen blenden lässt, sondern durch eine aktive Rolle in der Gesellschaft seiner ‚bürgerlichen‘ Verantwortung gerecht wird“ (84). Wie wichtig ein solches Engagement sein kann zeigt aktuell die Diskussion über die Rolle einzelner Parteien in der Bundesrepublik Deutschland.

Im zweiten Block, für den Christoph Lundgreen verantwortlich ist, geht es um Die Elite, das Volk und ihre Kommunikation (89-171). Im Mittelpunkt des ersten Aufsatzes stehen die Begriffe „Jovialität und Freiheit“; der Untertitel lautet: Zur Institutionalität der Beziehungen zwischen Ober- und Unterschicht in der römischen Republik (89-112). Jehne beginnt seinen Aufsatz, der aus dem Jahr 2000 datiert, mit der Feststellung, dass die Geschichte der römischen Republik „eigentlich eine Erfolgsgeschichte“ ist. „In den knapp 500 Jahren dieser Organisationsweise wurde der gesamte Mittelmeerraum erobert, und territoriale Expansion wurde in der Antike ganz selbstverständlich positiv gesehen. Dass der Schlüssel für diese Erfolge in der römischen Verfassung zu suchen ist, hat schon Polybios mit Nachdruck vertreten“ (89). In der Forschung wurde mehrfach die Frage gestellt, warum das Volk über einen sehr langen Zeitraum den Adligen Folge leistete. Jehne hat einen Begriff eingeführt, der erklären kann, auf welche Weise der Adel mit dem Volk umgegangen ist: Jovialität ist der Schlüsselbegriff (96). Darunter versteht er „eine Form des Umgangs zwischen sozial Ungleichen (…), bei der der Mächtigere darauf verzichtet, seine Dominanz auszuspielen, und sich stattdessen so gibt, als befinde er sich auf der gleichen Stufe wie sein Gegenüber. Dabei wissen beide Seiten um die soziale Asymmetrie in der Beziehung. Die Wirkung besteht nicht darin, dieses Wissen generell aufzuheben, sondern darin, die aktuelle Präsenz dieses Wissens in der jeweiligen konkreten Situation zu vermindern“ (96/97). Zum besseren Verständnis erläutert Jehne den Bedeutungsbereich des Adjektivs jovialis (97). Eng damit verbunden sind zwei weitere Begriffe, nämlich comitas und civilitas (97), deren Bedeutungsnuancen ebenfalls näher vorgestellt werden (97). Obwohl der Begriff Jovialität ein moderner ist, entscheidet sich Jehne für ihn. Er exemplifiziert dies am Beispiel der morgendlichen salutatio, wenn ein römischer Adliger Angehörige der einfachen Bevölkerung empfing; dabei sollte er sich „jovial“ verhalten, so wie es im Deutschen Universalwörterbuch der Dudenredaktion formuliert wird: „im Umgang mit niedriger Stehenden betont wohlwollend“ mit dem Zusatz qualifiziert: „nur in Bezug auf Männer“ (98, Duden S. 791). Ausgangspunkt für Jehnes Überlegungen war eine Episode, die bei Livius nachzulesen ist (Liv. 4,49,7-50,5). Jehne erläutert das Fehlverhalten von zwei Amtsträgern und illustriert damit, dass der moderne Begriff „Jovialität“ sehr passend ist, um Situationen am Ende der römischen Republik genauer einordnen zu können. Er vergisst auch nicht darauf hinzuweisen, dass „die Bedeutung des Jovialitätsgestus“ nicht nur in der römischen Republik gefragt war, sondern auch im Prinzipat des Augustus eine wichtige Rolle spielte (112); für Jehne war dieser Herrscher „der konkurrenzlose Meister in dieser Kunst“ (112). Nach Sueton (Aug. 99,1) soll Augustus kurz vor seinem Tod zu seinen Freunden gesagt haben:

„Wenn es euch gut gefallen hat, gewährt Applaus

Und schickt mit Freude uns voraus.“ (112)

Der Titel des zweiten Aufsatzes lautet: Integrationsrituale in der römischen Republik. Zur einbindenden Wirkung der Volksversammlungen (113-134). Jehne konzentriert sich auf die Volksversammlungen, wobei drei Typen unterschieden werden: comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa (114). Hier wie auch sonst erklärt er die von ihm benutzten Begriffe, erläutert sein methodisches Vorgehen und setzt sich mit dem aktuellen Forschungsstand auseinander. Das umfangreiche Literaturverzeichnis zeigt, wie intensiv sich Jehne mit den Thesen anderer Forscher befasst und sie durchdenkt, bevor er zu einem eigenen Ergebnis gelangt.

Auch der dritte Aufsatz zeigt, wie sehr bei Jehnes Beiträgen alles zusammenhängt: Scaptius oder der kleine Mann in der großen Republik. Zur kommunikativen Struktur der contiones in der römischen Republik (135-162). Hier geht er von einer Stelle im Werk des Livius aus (Liv. 3, 71,1-8), um seine Sicht der Dinge zu entfalten. Der greise P. Scaptius, ein 83jähriger Mann aus der plebs, hat sein Leben lang an Sitzungen teilgenommen und in einer das Wort ergreifen wollen, ein sehr ungewöhnlicher Wunsch. Die Konsuln lehnten zunächst ab, aber aufgrund des Eingreifens der Volkstribunen wurde dem älteren Herrn das Wort erteilt (135). Jehne analysiert diese Episode genau. Allerdings gab es ein großes Problem bei diesem Vorgang: Auctoritas kann dem Volk (populus) zwar zugesprochen werden, aber nur dem Kollektiv, nicht Individuen (Cic. Imp. Cn. Pomp. 63). Jehne urteilt folgendermaßen: „Der auctor cupiditatis Scaptius ist also eine Pervertierung des auctoritas-Gefüges, denn er verfügt nicht über die normalen Grundlagen der auctoritas – vornehme Herkunft und erfolgreiche Karriere, die sich an Ämtern festmacht - , sondern ist eben ein contionalis senex de plebe“ (146). Die Scaptius-Geschichte zeigt, dass die Forschung der letzten 30 Jahre zu Recht zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangt ist. Aus der Sicht Jehnes ist in dieser Episode „das Verhältnis von politischer Führungsschicht und einfachem Volk auf den Ebenen der rechtlichen Festlegungen wie der soziopolitischen Praxis thematisiert“ (147). Jehne vertritt die Auffassung, dass die Scaptius-Episode eine Warnung darstellt. Weiterhin erklärt er: „Es fehlt ihnen (Rez.: gemeint sind „Versammlungsroutiniers“ wie Scaptius) der Wertehaushalt, der zur Lenkung der Staatsgeschicke nötig ist, sie kennen nur Gier und nackte materielle Interessen und stoßen dann, wenn sie sich als Redner versuchen, bei den Zuhörern auf Komplizenschaft, da diese ja dieselben moralischen Ausstattungsdefizite aufweisen. (…) Der kleine Mann Scaptius bewegt sich also in der großen Politik wie der Elephant im Porzellanladen, wobei er sich dabei auch noch besonders schlau vorkommt“ (157). Christoph Lundgreen, Jehnes Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Alte Geschichte in Dresden, erkennt im Kommentarteil, dass die von ihm ausgewählten Aufsätze trotz verschiedener Themen eng zusammengehören (168). Aus der Sicht Lundgreens hält sein akademischer Lehrer „die Stabilität und lange Dauer der römischen Republik“ für „erklärungsbedürftig“ (168). Im Zentrum der Forschungstätigkeit Jehnes stehen die Kommunikationsstrukturen, so Lundgreen (169).

Für den dritten Block mit verschiedenen Aufsätzen ist Claudia Thiersch verantwortlich, Lehrstuhlinhaberin für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat für die drei von ihr ausgesuchten Aufsätze folgenden Titel gewählt: Rom, Italien und das Imperium. Die Forscher und Forscherinnen haben bei der Analyse der ausgehenden römischen Republik in den letzten Jahren ihren Blick auf Roms Vernetzungen mit Italien gelenkt. Thiersch schreibt dazu: „Dies erlaubt nicht nur die präzisere Frage nach den Ursachen für die militärische Dynamik Roms, sondern auch nach den Mechanismen politischer Integration bzw. Nichtintegration und ermöglicht dann, die Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherien in ihrer kulturellen Vielfalt neu zu justieren“ (251). Thiersch geht auf die Forschungsergebnisse einiger Althistoriker ein, ordnet dann Jehnes Beiträge in den aktuellen Diskurs ein und stellt die Impulse vor, die von Jehne ausgegangen sind. Wichtig ist dabei auch der Ausblick auf den frühen Prinzipat des Augustus, um so die Entwicklung der letzten Jahre der ausgehenden römischen Republik verstehen zu können. Die Titel der drei Aufsätze, die zum Teil 2021 erstmals publiziert wurden, lauten: Römer, Latiner und Bundesgenossen im Krieg. Zu Formen und Ausmaß der Integration in der republikanischen Armee (175-196); Die Chance, eine Alternative zu formulieren, und die Chance, eine Alternative zu verwirklichen. Das Sagbare und das Machbare im republikanischen und augusteischen Rom (197-222); From Patronus to Pater. The Changing Role of Patronage in the Period of Transition from Pompey to Augustus (223-250). Auch wenn Römer, Latiner und Peregrine ein gemeinsames Heer bildeten, dienten die Soldaten dennoch nicht in „gemischten Einheiten“ (176). Die Latiner und andere Bundesgenossen waren jeweils in eigenen Kohorten und Alen tätig (176). Es ist dabei zwischen Armeeangehörigen der Oberschicht und den einfachen Soldaten streng zu differenzieren. „Während italische Oberschichtsangehörige innerhalb der Kavallerie oder als Truppenkommandeure fungierten und sich somit als Teil einer italisch-römischen Elite wahrnehmen konnten, kämpften italische Soldaten in regional gegliederten Kampfverbänden unter einheimischen Kommandeuren und hatten bestenfalls zufällig mit ihren römischen Mitsoldaten zu tun“ (252).

Augustus hat nachweislich aus den „Fehlern“ Caesars gelernt und seine Machtposition ausgebaut, indem er die sozialen Beziehungssysteme tiefgreifend transformierte, ohne dass das ursprüngliche Patronagegeflecht gänzlich aufgegeben wurde (259). Jehne versucht erfolgreich, die Gründe für die Transformationen der Beziehungen zwischen Rom und seinen italischen Verbündeten darzulegen. Wer sich noch genauer mit der Thematik befassen möchte kann auf die zahlreichen Publikationen zurückgreifen, die sich in den Literaturverzeichnissen am Ende der Aufsätze bzw. am Schluss des Kommentars finden.

Den vierten und letzten Block: Von der Republik zum Prinzipat hat Rene Pfeilschifter, Professor für Alte Geschichte an der Universität Würzburg, sorgfältig bearbeitet. Im ersten Aufsatz: Der Dictator und die Republik. Wurzeln, Formen und Perspektiven von Caesars Monarchie (269-293) geht Jehne von dem Hinweis aus, dass Caesars Streben nach der Monarchie nicht von Anfang an geplant war. Er gibt Antworten auf die Fragen, „warum Caesars Monarchie eigentlich die Gestalt annahm, die wir fassen können, warum Caesar sie, als sie ihm zugefallen war, nicht wieder aufgab, wenn er sie denn, wie ich dargelegt habe, mit einiger Wahrscheinlichkeit gar nicht angestrebt hatte, und welche Perspektiven sein System eigentlich bot“ (274). Pfeilschifter beschreibt im Kommentarteil sehr klar, worum es Jehne in seinem Aufsatz ging, nachdem er einen kurzen Streifzug durch die Entwicklung der deutschsprachigen Althistorie vorgenommen hat (341ff.). Für Jehne war es danach entscheidend, dass Caesar in seiner Position als dictator unabhängig war bei „der Besetzung der regulären Obermagistrate“ und daher die Chance erhielt, die Wahlen persönlich zu leiten (343). Caesar benötigte Bewerber, die ihm absolut loyal gegenüber waren. Er hatte nach Jehnes Darlegungen nie die Absicht, wie sein Vorbild Sulla, von seinen Ämtern zurückzutreten. Vielmehr galt folgendes: „Seine präzedenzlosen Leistungen forderten eben präzedenzlose Auszeichnungen“ (343). In Jehnes Perspektive trat Caesar bereits in der Republik als Monarch auf, und zwar so, „dass er sich bei aller Geschicklichkeit in der Behandlung der anderen von seiner Grundlinie nicht abbringen ließ. Diese Fixierung auf das Ziel war nicht republikanisch. Die ungeheure Flexibilität in der Sache, die republikanische Politiker aufbrachten, findet sich bei ihm nicht, dagegen übertraf er seine Kollegen möglicherweise hinsichtlich der Flexibilität in den Formen“ (293).

Der zweite Aufsatz ist folgendermaßen überschrieben: Caesars Alternative(n). Das Ende der römischen Republik zwischen autonomem Prozess und Betriebsunfall (295-314), während Augustus im dritten Beitrag eindeutig im Fokus steht: Augustus in der Sänfte. Über die Invisibilisierung des Kaisers, seiner Macht und seiner Ohnmacht (315-339). Augustus hatte zwar eine faktische Alleinherrschaft kreiert, diese wollte er aber nicht in der Öffentlichkeit besonders betonen, sondern behielt weitgehend die traditionelle res publica bei. Auch wenn er die morgendliche salutatio nicht gänzlich abschaffen konnte, verengte er gleichwohl die Zugänge zu seiner Person, „um die Menge der verteilten Ressourcen und der erzeugten Enttäuschungen gleichermaßen in Grenzen zu halten“ (339). In einer geschlossenen Sänfte gelang es ihm, seine Präsenz in der Öffentlichkeit stark zu reduzieren und sich den zahlreichen Bittstellern weitgehend zu entziehen. Andererseits hatte er Offenheit propagiert. Hier entstand natürlich ein gewisses Dilemma. Aber, so beschreibt es Jehne am Ende seines Beitrags: „Insgesamt zählt es zu den außerordentlichen Leistungen des Augustus, diese Gratwanderung gemeistert zu haben, ohne in den Geruch der Arroganz und Abgehobenheit geraten zu sein“ (339). Alle Aufsätze datieren aus der Zeit von 1993 bis 2021. Aus der Sicht Pfeilschifters interessierte sich Jehne für Caesar schon deshalb, weil sonst kaum eine historische Person „so reiches Anschauungsmaterial für Möglichkeiten und Grenzen einer politischen Situation“ bietet (345).

Die Texte der zwölf Beiträge sind flüssig geschrieben, die Argumente gut nachvollziehbar, Ausgangspunkte sind oft kleine Episoden, der Blick des Forschers ist nicht nur auf die ausgehende römische Republik gerichtet, sondern er greift auch auf die Geschichte der früheren Jahrhunderte zurück und gewährt Ausblicke in die Zeit des frühen Prinzipats. Ältere Beiträge werden dadurch aktualisiert, dass sie von den vier Herausgeberinnen/Herausgebern kommentiert werden und neue Forschungsergebnisse eingearbeitet werden. Als Fazit ergibt sich, dass das Buch uneingeschränkt den Leserinnen und Lesern zu empfehlen ist, die sich mit der ausgehenden römischen Republik und dem Beginn der frühen Kaiserzeit unter Augustus beschäftigen wollen.

Rezensent: Dietmar Schmitz

Oktober 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Elodie Harper, Die Wölfe von Pompeji. Roman. Übersetzt aus dem Englischen von Martina Schwarz, München (Piper) 2023, ISBN 978-3-492-50662-5, 459 Seiten, € 20,00 (Englische Originalausgabe: The Wolf Den, London 2021)

Mit Pompeji assoziieren die meisten Menschen sicherlich den Vesuvausbruch im Jahr 79. Altertumswissenschaftlich Interessierten kommt daneben schnell die Graffitisammlung, wichtige Zeugnisse des damaligen Alltags, in den Sinn. Übersetzungen solcher Graffiti sind auch einzelnen der 44 Kapitel aus Elodie Harpers Roman „Die Wölfe von Pompeji“ vorangestellt. Harper studierte in Oxford englische Literatur und lateinische Poesie. Sie arbeitet als Journalistin, Autorin und derzeit als Reporterin bei ITV News Anglia. „The Wolf Den” gewann den Glass Bell Award 2022 und war im gleichen Jahr auf der Shortlist des British Book Awards.

Die Handlung setzt im Februar 74 in Pompeji ein. Die Protagonistin Amara ist eine Prostituierte des Bordells Wolfshöhle (lupa, -ae – Wölfin, Prostituierte). Gemeinsam mit fünf weiteren Frauen erlebt sie den schroffen Alltag von ärmlichen Sklav:innen in der kampanischen Stadt. Jedoch sucht Amara, bei der es sich um die aus Griechenland stammende Tochter eines Arztes handelt, scharfsinnig nach Möglichkeiten, ihre Freiheit zurückzuerlangen. Einen Wendepunkt bilden die Vinalia, im Zuge derer sich Amara als singende Leierspielerin präsentiert. Daraufhin wird sie auch für entsprechende Auftritte in den Häusern angesehener Bürger gebucht – ein Höhepunkt ist der Aufenthalt in der Villa des älteren Plinius. Im folgenden rasanten Wechsel zwischen dem Leben als Konkubine eines reichen Römers und dem Dasein als Gefährtin jedes Zahlungsfähigen gelingt der Protagonistin zuletzt der eigene Freikauf in einem emotional geladenen Finale, das sowohl von Gewinn als auch von Verlust geprägt ist.

Harper beschönigt die Lebenssituation der Prostituierten nicht, deren elender Alltag zwischen Machtspielen und Intrigen vom permanentem Zwang, Geld einzunehmen, bestimmt ist. Ständiger Mangel an fast allem und fehlende Selbstbestimmung prägen den Alltag der Wölfinnen Pompejis. Eindrucksvoll schildert die Autorin das Zusammenleben der Zwangsprostituierten. Amaras beständige Angst um ihre Gefährtinnen und sich selbst trägt ebenso wie die überwiegend gelungene Darstellung ihres Wunsches nach Freiheit zu der authentischen Atmosphäre des Romans bei. Obwohl sie der Besitz ihres Zuhälters ist, versucht sie geschickt, ihre Lebensumstände zu verbessern. Die Sprache ist von derben und ordinären Ausdrücke geprägt, die Handlung des Romans wird im Präsens erzählt, wodurch das Geschehen besonders unmittelbar wirkt. Gewöhnungsbedürftig ist neben der schwankenden Tiefe verschiedener Figuren allerdings in der deutschen Fassung in sprachlicher Hinsicht die wiederholte Verwendung von Anglizismen, etwa „Bar“, „Dinnerparty“, „sexy“, und weiterem anachronistischem Vokabular.

In ihrem Werk beleuchtet die Autorin die Antike aus einer selten gewählten Perspektive: der einer Prostituierten, die sich gegen die übermächtige Männerwelt zur Wehr setzt, für die sie kaum mehr als eine Sache ist. Dadurch ist der Roman insbesondere für Fans von feministischen Antikenromanen lesenswert, die sich nicht nur für Mythen („Ich bin Circe“, „Ich, Ariadne“, „Stone Blind – Der Blick der Medusa“), sondern auch für Alltagsschilderungen interessieren. „Die Wölfe von Pompeji“ ist der erste Band einer mehrteiligen Reihe – der zweite Teil „Das Haus mit der goldenen Tür“ erscheint im November 2023 ebenfalls im Piper-Verlag.

Philipp Buckl, Bergische Universität Wuppertal

September 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Kai Brodersen (2023), Luthers Aufruf zur Gründung von Schulen, an denen Alte Sprachen gelehrt werden (1524), Kopie der in Erfurt 1524 gedruckten Ausgabe, Transkription und Übertragung, Speyer (Kartoffeldruck-Verlag), 123 S., ISBN 978-3-939526-59-9, 7 EUR.

In ipsa tamen pueritia […] non amabam litteras et me in eas urgeri oderam; et urgebar tamen […]: non enim discerem, nisi cogerer, lautete Augustins Rückblick auf seine Schulzeit als Kind (conf. I 12). Luther hingegen kann gut 1120 Jahre später feststellen: „Ist doch jetzt alles durch Gottes Gnade so eingerichtet, dass die Kinder mit Lust und Spiel lernen können, gleich, ob es sich um Sprachen oder andere Wissenschaften oder Historien handelt. Es gibt jetzt nicht mehr die Hölle und das Fegefeuer unserer Schulen, in denen wir gemartert worden sind […]“ (S.64f.). Unter dieser Prämisse empfiehlt der Reformator den Bürgermeistern und Ratsmitgliedern der deutschen Städte mit Nachdruck die Gründung neuer Schulen nicht nur als eine naturgegebene Notwendigkeit, sondern vor allem als ein göttliches Gebot, abgeleitet aus Ps. 78,5f., Stellen des Pentateuch und Matthäus 19,14; ja, er sehe sogar eine Sünde darin, Kinder nicht zu unterweisen. Wie schon ein Holzschnitt auf der Titelseite seiner Denkschrift erkennen lässt, schließt er Mädchen ausdrücklich in sein Schulkonzept ein (vgl. dazu auch S.62f.). Den hauptsächlichen Lehrgegenstand des Unterrichts sollten unter Bezugnahme auf Augustin (S.50f.) alle „Sprachen des biblischen Originaltextes“ (S.13) darstellen, da sich Klosterschulen und Hochschulen in einem Niedergang befänden und nicht einmal mehr zur Beherrschung des Lateinischen und Deutschen befähigten (S.26f., 46f.). Dabei seien „die Sprachen die Scheiden, worin das Messer des Geistes steckt“ (S.46f.). Insofern diene ihre Kenntnis nicht nur christlicher Charakterbildung, Theologie und Kirche, sondern eben auch allen weltlichen Belangen (S.40-63), indem „das ganze Volk – also Männer und Frauen – geistig gehoben“ werde (S.13). Mit dieser Intention fordert Luther von den Städten, die Träger neuer Bildungseinrichtungen, also neben Schulen auch von Bibliotheken, zu werden. Ihm folgten, wie der Herausgeber mitteilt, noch im gleichen Jahr 1524 die Städte Gotha, Halberstadt, Magdeburg und Nordhausen, in den folgenden Jahren Eisleben, Nürnberg und 1540 Speyer (S.13). Zu den sogenannten evangelischen Ratsschulen, auf die sich „die meisten der heute noch bestehenden humanistischen Gymnasien“ zurückführen, gehört auch das Speyrer Gymnasium am Kaiserdom. Seinem Schulleiter, OStD Hartmut Loos, ist die neue Edition von Luthers Aufruf als Festschrift zum 65. Geburtstag und zum Eintritt in den Ruhestand gewidmet. Sie stellt aber ebenso eine anerkennende Würdigung für ihn als langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden des Deutschen Altphilologenverbandes dar, der in beiden Funktionen sein Leben und Wirken der Bewahrung der antiken Kultur und der Förderung der Alten Sprachen ganz im Geiste des Reformators, aber in zeitgenössischem Gewand gewidmet hat. Trotz seines Alters hat das dargebrachte Dokument nichts an aktueller Strahlkraft verloren, sondern stellt in unserer Gegenwart eine durch die Autorität seines Verfassers zeitlos eindringliche, leidenschaftliche Mahnung dar, die geistigen Errungenschaften der Antike durch die Kenntnis ihrer Sprachen als Kultur- und Bildungsgüter immer wieder auf’s Neue zu erschließen und dadurch den menschlichen Charakter zu formen.

Das Buch mit dem Faksimile einer Kopie von Luthers Aufruf aus dem Jahr 1524 (S.85-116), seiner Transkription, seiner Übertragung (S.16-83), einer Einführung des Herausgebers (S.9-14), Erläuterungen (S.117-121) und einem Register (S.122f.) ist deshalb jedem Altphilologen als Lektüre wärmstens zu empfehlen.

Michael Wissemann

August 2023

- Details

- Hauptkategorie: Veröffentlichungen

Der Deutsche Altphilologenverband und seine Gründungsväter – einige Bemerkungen anhand eines neuen Buches über den Latein- und Griechischlehrer Otto Morgenstern.

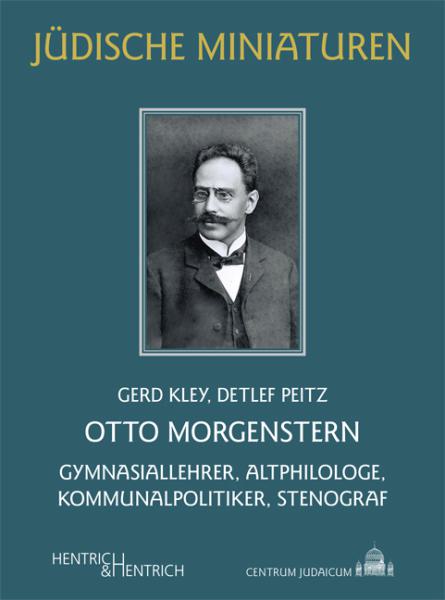

Gerd Kley / Detlef Peitz: Otto Morgenstern. Gymnasiallehrer, Altphilologe, Kommunalpolitiker, Stenograf. Berlin / Leipzig: Hentrich & Hentrich 2023 (Jüdische Miniaturen 314). 104 S. 9,80 €.

Beinahe ein Saeculum ist der Deutsche Altphilologenverband nun alt, bald jährt sich zum hundertsten Mal seine Gründung, die am 6. April 1925 „abends 7 Uhr“ am Rande der von Werner Jaeger initiierten Tagung „Das Gymnasium“ in Berlin stattfand.[1] Die frühen Jahre sind vor allem im Sonderheft 1987 des „Mitteilungsblatts des Deutschen Altphilologenverbands“ von Erich Burck beschrieben (die weitere Geschichte des DAV behandeln im selben Heft Adolf Clasen und Andreas Fritsch), der sich wiederum auf Otto Leggewie, MDAV 1974/3, 14-15 stützt. Weder Burck noch Leggewie haben aber echte Quellenarbeit betrieben (oder dokumentiert)[2], so dass die mündliche, immer wieder repetierte Erzähltradition eine wesentliche Rolle zu spielen scheint.[3]

Über die bei Leggewie und Burck aufgeführten professoralen Gründungsmitglieder gibt es genügend Angaben zu Biographie und wissenschaftlichem Œuvre, allen voran über Werner Jaeger (daneben sind bei Burck genannt: Eduard Fraenkel, Otto Regenbogen, Walther Rehm [recte: Albert Rehm?], Otto Immisch und Richard Meister [ein Österreicher, denn es gab auch einen österreichischen Landesverband, ebenso wie einen für Danzig][4]). Anders sieht es für die schulischen Vertreter der Altphilologie aus („W“: Wikipedia-Eintrag): Emil Kroymann (W), Hans Lamer (W), Otto (recte: Oskar) Viedebantt (W)[5], Bernhard (recte: Paul) Gohlke[6], A. [scil. Arthur] Krause, Bernhard Kock (W). Längere Würdigungen erhielten Kroymann[7] und Kock[8]. Akten aus dieser Zeit scheinen nicht zu existieren, man kann einen Eindruck von der Verbandsarbeit aus den Berichten im mittlerweile digitalisierten „Humanistischen Gymnasium“ und auch den zunächst als Beilage zu dieser Zeitschrift seit 1927 erschienenen „Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbandes“ gewinnen, vieles bleibt aber im status coniecturalis.[9] Das fundamentale Defizit bei der Aufarbeitung der Verbands- und Fachgeschichte gerade auch der Zeit vor 1945, das Andreas Fritsch (Anm. 2) 2010 konstatiert, besteht im Grunde genommen bis heute so gut wie unverändert fort – und das ist schon deshalb misslich, weil der DAV zwar als Motto „Zukunft braucht Herkunft“ gewählt hat, aber über die eigene Herkunft nur wenig weiß.

*

Einer der in der Fachgeschichte weitgehend vergessenen Lehrer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die aber für die Geschichte des altsprachlichen Unterrichts und seiner Institutionen höchst bedeutsam waren, ist Otto Morgenstern: Geboren 1860 in Magdeburg, aufgewachsen in Berlin, nach dem Studium in Tübingen und an der Berliner Universität seit 1885 Lehrer für die Alten Sprachen (auch Hebräisch und Stenographie) an Gymnasien im Raum Berlin, von 1888 bis 1925 am Schiller-Gymnasium in (Groß-)Lichterfelde (ab 1920: Groß-Berlin).

In der NS-Zeit wurde der protestantisch Getaufte aufgrund seiner jüdischen Wurzeln für ihn völlig unerwartet Opfer der Rassengesetze und schließlich 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er noch im gleichen Jahr starb. Auch wenn ein Stolperstein, eine Gedenktafel und ein Straßenname an Otto Morgenstern erinnern, gibt es wohl nur wenige oder niemand aus den Reihen der Vertreter der Alten Sprachen, die mit seinem Namen etwas anfangen könnten. Deshalb ist man (zumindest: bin ich) sehr dankbar, dass Otto Morgenstern in der Reihe „Jüdische Miniaturen“ nun eine kleine Biographie erhalten hat. Verfasser sind Gerhard Kley – nach eigenem Bekunden als früherer Physiker nun als Historiker mit einem besonderen Interesse am Berlin-Brandenburgischen Raum tätig (dem Nachwort nach zu schließen der Initiator) – und Detlef Peitz – promoviert mit einer Arbeit über Thomas von Aquin, seit mehr als einem Vierteljahrhundert führender Stenograph im Deutschen Bundestag und deshalb an der Geschichte der Stenographie besonders interessiert sowie durch einschlägige Publikationen ausgewiesen (vgl. das wissenschaftliche Profil unter https://independent.academia.edu/DetlefPeitz).

Die Interessenschwerpunkte der beiden Autoren sind auch in der Anlage des Buchs deutlich spürbar: Otto Morgenstern war nämlich nicht nur Altphilologe, sondern auch leidenschaftlicher Anhänger der im 19. Jahrhundert entstandenen Stenographenbewegung, finanzierte sein Studium mit Stenographiestunden und war auch selbst als Vortragender und Prüfender noch bis ins fortgeschrittene Alter engagiert. Als einer der führenden Kommunalpolitiker in Lichterfelde und nach Gründung von Groß-Berlin 1920 als Bezirksverordneter im Bezirk Steglitz (als Mitglied der rechtsliberalen, aber dank Stresemann republikanischen DVP) engagierte er sich für das Gemeinwohl, für Büchereien, für die Linderung des Elends in den Weltkriegsjahren und auch für die Gründung des (bis heute bestehenden) Steglitzer Schloßparktheaters. Das alles (und noch viel mehr: z.B. über die ziemlich bizarre Brocken-Silvester-Gemeinde) erfährt man aus dem schmalen Büchlein, wobei die Auswertung der Steglitzer Archiv- und Museumsbestände ebenso wie die Quellen zur Stenographiegeschichte eine wichtige Rolle spielt. Es entsteht ein facettenreiches und im gegebenen Rahmen durchaus fundiertes Bild eines für seine kommunale Gemeinschaft engagierten und deswegen angesehenen Bürgers.

Über Morgenstern als Lehrer und in der philologischen Öffentlichkeit in Berlin, was bei Kley/Peitz eher knapp behandelt wird, folgen gleich noch eine Reihe von Anmerkungen. Zunächst aber sei kurz auf die letzten Jahre Morgensterns geblickt, auf die Zeit zunehmender Entrechtung, enttäuschter Hoffnungen und schließlich seiner Tötung. In den Kontext dieser letzten Lebensjahre gehören auch die beiden Texte, die aus heutiger Sicht besonders verstörend wirken, die Broschüre über Horaz als protonationalsozialistischen Dichter und das lateinische Lobgedicht auf den Friedenswillen Adolf Hitlers (auch dazu gleich mehr). Am Ende des biographisch-darstellenden Teils ihres Buches schildern die Autoren das selbst in sachlichem Bericht erschütternde Schicksal von Otto Morgenstern in der letzten Zeit vor der Deportation sowie das seiner beiden Schwestern, die bald nach ihm nach Theresienstadt deportiert wurden und ebenso dort umkamen. Die Überlieferung über diese letzten Phase verdankt sich den Erinnerungen von Otto Morgensterns Nichte Christa-Maria, die den Zweiten Weltkrieg überlebte, sowie weiteren v.a. im Steglitzer Heimatarchiv aufbewahrten Materialien, die sorgfältig und pietätvoll zusammengetragen sind.

*

So verdienstvoll das Buch in der bisher dargestellten Hinsicht ist, bei der Würdigung des Schulmannes Morgenstern muss man leider deutliche Abstriche machen, denn so manches Fachgeschichtliche und Bildungspolitische ist den Autoren doch spürbar fremd geblieben, so dass der ihm so wichtige Beruf beinahe marginalisiert wird.[10] Da Morgenstern mit Leib und Seele Lehrer der Alten Sprachen war, ist damit ein wesentliche Aspekt seiner Biographie betroffen, zugleich bietet gerade seine Person die exemplarische Möglichkeit, auf die Zeit zu blicken, in der der DAV als Lobby des Griechischen und Lateinischen in der Schule gegründet wurde. Eine Berufsbiographie kann und will ich nicht liefern, aber doch einige Aspekte skizzieren, die zugleich protreptisch wirken sollen.

Man kann sich für die Annäherung auf drei Arten von Quellen stützen: 1. auf die üblichen schulgeschichtlichen Quellen wie Jahresberichte, die Festschrift zum 50jährigen Schuljubiläum und die im Vergleich zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg enorm umfangreichen Publikationen in schulischen Zeitschriften wie der Berliner Philologischen Wochenschrift und der Wochenschrift für Klassische Philologie, dem Sokrates, dem Humanistischen Gymnasium oder auch dem amtlichen Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen; 2. auf Morgensterns eigene Publikationen im Umkreis der Tagung „Das Gymnasium“ sowie seine späten Publikationen in den von der NS-Herrschaft geprägten letzten Jahren seines Lebens; 3. auf ein singuläres Buch, den „Roman nach Dokumenten“ von Heinz Schwitzke „Das einundzwanzigste Kapitel“ (Anm. 22), in dessen rahmenden Passagen Otto Morgenstern eine wichtige Rolle spielt.

Prinzipiell war Morgenstern keiner der deutschen Studienräte, die im Gefolge der Humboldt’schen Universitäts- und Schulreform eher Gelehrte als Pädagogen waren - pars pro toto sei im Kontrast dazu als Angehöriger seiner Generation Hugo Magnus (1851-1924) genannt, der neben seiner Tätigkeit am Berliner Sophien-Gymnasium die bis heute unersetzte editio maior von Ovids Metamorphosen (Berlin 1914) schuf. Otto Morgenstern war anders als viele Altphilologen nicht promoviert, er war vielmehr dezidiert Praktiker und Organisator[11], der zahlreiche verantwortliche Positionen (vom Kassenwart der Witwen- und Waisenkasse des Schiller-Gymnasiums[12] bis zum Bezirksverordneten) übernahm und in seiner Gemeinde Groß-Lichterfelde (bzw. dann im entsprechenden Groß-Berliner Bezirk) hohes Ansehen genoss. Auch an der Ausbildung von Lehrkräften war er beteiligt, da er im dem Schiller-Gymnasium angeschlossenen Seminar „Übungen“ leitete.[13]

Seine umfangreichste Abhandlung zu fachwissenschaftlichen Themen stammt schon aus dem Jahr 1894, die Curae Catullianae[14], textkritische Untersuchungen im Geiste des 19. Jahrhunderts, die auf einen im gleichen Jahr gehaltenen Vortrag im Berliner Philologischen Verein zurückgehen[15] und die selbst von Vereinsmitgliedern keineswegs enthusiastisch aufgenommen wurden.[16] Die späteren Publikationen Morgensterns zu fachwissenschaftlichen Themen kommen nicht über den Charakter von Miszellen hinaus.[17]

Morgensterns umfangreichste eigenständige Publikation gilt demgemäß nicht einem wissenschaftlichen, sondern einem didaktisch-methodischen Thema. Es handelt sich um die Schrift „Vom Lateinlernen“ aus dem Jahr 1922, die auf zwei Vorträgen beim Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht im Rahmen von „Osterferienkursen“ (also einer Fortbildungsveranstaltung) basiert.[18] Hier findet der Leser (und die primäre Zielgruppe waren natürlich männliche Lehrkräfte) weder eine emphatische Rechtfertigung des Latein noch eine neue didaktische Theorie, vielmehr eine ganze Reihe von alltagstauglichen Hinweise, beginnend mit der richtigen Fragetechnik über die Einbeziehung von Fremdwörtern und Hinweisen für die Wahl der Schulgrammatik sowie des Übungsbuches bis zu Hinweisen zum Übersetzen vom Deutschen ins Lateinische sowie der Aufbereitung des Wortschatzes. Wenn man ein wenig zwischen den Zeilen liest und versucht, der im Text präsenten Stimme des Autors nachzuspüren, erfährt man auch manches über den Lehrer Otto Morgenstern, auch wenn der Anfangsunterricht damals schon lange nicht mehr seine Hauptbeschäftigung war[19], sondern die Krönung des Lateinunterrichts in der Prima.[20]

Das Bild Morgensterns[21] wird von unerwarteter Seite wesentlich bereichert, nämlich durch das Nachwort in Heinz Schwitzkes Roman „Das einundzwanzigste Kapitel“.[22] Der Romanplot einer fiktiven Dokumentation kann beiseite bleiben, wichtig ist hier die Erinnerung Schwitzkes[23] im Anhang (S. 253-310) an seinen Lehrer Morgenstern, den er erzählerisch mit der Geschichte des Frühchristentums verflicht. Schwitzke erzählt von der Musik- und besonders Opernleidenschaft Schwitzkes, seiner Tätigkeit im Stenographenverein der Schule, wo er die Schüler auch in die römische Geschichte der Kurzschrift einführte, und dann von der szenischen Realisierung des Chors aus Sophokles‘ Antigone[24] auf dem Schulhof, womit er den Schülern auch die enge Verbindung von Inhalt und Metrik demonstrierte. Immer wieder taucht in der Schilderung von Morgensterns Wirken als Lehrer die Bedeutung auf, die Horaz für ihn hatte – und als Lateinlehrer der Prima hatte er noch immer das Privileg, die Oden des Horaz als einen der Höhepunkte antiker Dichterlektüre zu unterrichten. Es wird deutlich, was den Lehrer Morgenstern eindrucksvoll machte: die Vermittlung von antiken Texten höchster Qualität mit aller fachlichen Kompetenz, die zugleich die Wirklichkeit der Schüler nicht aus dem Blick verlor und von ihr ausging. Morgenstern war so sehr mit Leib und Seele Lehrer, dass er als eine Art von persönlicher Kränkung empfand, im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand treten zu müssen und allenfalls noch sporadisch als Aushilfe geholt zu werden.[25]

Das neben dem Unterricht zweite wichtige Standbein von Otto Morgensterns Lehrerberuf war seine organisatorische Tätigkeit.[26] Schon 1894 war er dem Philologischen Verein zu Berlin beigetreten, einer Gemeinschaft schulischer und universitärer Altphilologen, die das συμφιλολογεῖν pflegten. Dort hielt auch Morgenstern gelegentlich Vorträge zu philologischen Spezialthemen, vor allem aber war er als Schriftführer in einer Art von Notarfunktion.[27] Diese Einbindung in die Berliner philologische Landschaft und das damit verbundene Organisationsgeschick dürfte dazu geführt haben, dass Morgenstern zu den Organisatoren der von Werner Jaeger initiierten Tagung „Das Gymnasium“[28] im April 1925 zählte. Der Stellenwert dieser Tagung und der daraus entstandenen Publikation wird sowohl von Schwitzke[29] als auch von Kley/Peitz (S. 33-34) viel zu wenig gewürdigt. Diese Tagung war eine zwar von Berlin ausgehende, aber beileibe nicht auf Berlin beschränkte Verteidigung des von vielen Seiten bedrängten Humanistischen Gymnasiums durch die sie tragenden wissenschaftlichen Disziplinen, die vor allem durch die Publikation[30] – und für sie war Otto Morgenstern zuständig – lang andauernde Wirkung (nach der Unterbrechung durch die NS-Schulpolitik auch noch in der Nachkriegszeit) erzielte.

Im Vorwort legt Morgenstern dar, dass ihm die organisatorische Vorbereitung übertragen wurde, nachdem der ursprünglich vorgesehene Ernst Goldbeck, der Gründer des Reichsausschusses zum Schutz des humanistischen Gymnasiums“[31], aus gesundheitlichen Gründen diese Aufgabe abgeben musste. Inhaltlich verantwortlich waren neben Morgenstern im Tagungsvorstand Werner Jaeger sowie Emil Kroymann (Direktor des Gymnasiums Steglitz, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Humanistischen Gymnasiums und erster Vorsitzender des DAV) sowie Walter Kranz, der damals schon für höhere Weihen prädestiniert schien. Dass Morgenstern eher für den äußeren Ablauf als für die Inhalte zuständig war, zeigt sein eigener Beitrag „Lehrervorbildung und Lehrerauslese“ (ibd. 261-269): Das ist keine fachwissenschaftliche oder fachdidaktische Abhandlung, sondern ein nachdrückliches Plädoyer für die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit, die sich mit ihrer Aufgabe, dem Blick auf das gymnasiale Ganze und nicht nur auf das Einzelfach, voll und ganz identifizieren muss, um Erfolg zu haben. Im Kontext der grundsätzlichen Erörterungen der Tagung war dieser aus der Praxis gearbeitete Beitrag aber eher randständig.[32]

Stärker Morgensterns eigene Handschrift zeigen die sowohl bei Schwitzke als auch Kley/Peitz genannten, aber nicht ausgewerteten Flores Gymnasiales, das „Festbüchlein für den geselligen Abend“ der Gymnasium-Tagung (Berlin 1925).[33] Dieses Büchlein ist nicht nur von Otto Morgenstern zusammengestellt, es enthält auch eigene Texte und Übersetzungen.[34] Das beginnt mit den vier Auftaktgedichten (eine Einladung in griechischen, lateinischen und deutschen Versen sowie ein weiteres griechisches Gedicht), es folgen etwa die Übersetzung von Wandinschriften aus Pompei sowie griechischen und lateinischen Sentenzen als möglicher Schmuck für die „Klassenzimmer deutscher Gymnasien“, darunter das berühmt-berüchtigte Ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται, übersetzt: „Wer erzogen werden will, muß Haare lassen.“ Aufschlussreich ist der selbst in diesem Kontext eingefügte Seitenhieb auf „die Franzosen“ unter dem Titel „Goethe als Plagiator“ (die Einleitung zu einer lateinischen Übersetzung in elegischen Distichen von „Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n?“)[35] sowie im von ihm gedichteten Lied „Stoßt an, das Gymnasium lebe, hurra hoch!“ mit Blick auf die Abschaffung des obligatorischen Französisch-Unterrichts. Hier wird deutlich, dass damit verbunden der Hass auf die „Novemberverbrecher“, die Quasi-Verteidigung des Kapp-Putsches (von Kley/Peitz S. 48-50 ausführlich anhand der Erinnerungen von Robert Kempner dargestellt) und die späteren Äußerungen in der NS-Zeit so etwas wie eine kontinuierliche Linie bilden.[36]

Der Deutsche Altphilologenverband wurde am Rande dieser Tagung gegründet, die Gründung war von vornherein vorgesehen, so dass im Programm dafür entsprechend Zeit eingeplant war.[37] Es ist undenkbar, dass Morgenstern an dieser Planung nicht beteiligt war. Dass er selbst aber im DAV keine führende Rolle spielte, dürfte daran gelegen haben, dass just zu diesem Zeitpunkt seine Pensionierung anstand (der Groß-Berliner Landesverband entstand schon am 23. März 1925, also noch vor dem Gesamtverband). Immerhin ist er aber als Vortragender im Landesverband Berlin-Brandenburg belegt, was noch mehr ein Indiz dafür ist, dass er der Sache mit Sympathie gegenüberstand. Zu nennen ist beispielsweise sein Vortrag über den „griechischen Elementarunterricht“ in der Junisitzung 1925 des DAV-Landesverbandes.[38] In der Vertreterversammlung des Gesamt-DAV am 2. und 3. Oktober 1931 in Weimar befasste sich „Herr Morgenstern (Berlin)“ in einer „ausführlichen Erörterung“ mit dem „mittelalterlichen und Renaissance-Latein“[39] (Morgenstern war also Berliner Delegierter). Eine weitere Verbindung Morgensterns zum DAV besteht in der Tatsache, dass der 1927 zum Vorsitzenden des Berlin-Brandenburger Landesverbandes gewählte Paul Babick[40] der Direktor des Schiller-Gymnasiums war.

Otto Morgenstern spielte also vor allem in den 1920er Jahren in Berlin und darüber hinaus eine wichtige Rolle, er unterstützte durch sein ganz offenbar vorhandenes Organisationstalent diejenigen, die die Sache des Humanistischen Gymnasiums stärken wollten. Das allein würde ihm schon legitimerweise einen Platz in der Ahnengalerie des DAV verschaffen. Er verkörperte sicher den Humanismus über das Griechische und Lateinische als dafür konstitutive Sprachen in einer den Menschen zugewandten Weise mehr als sein Quasi-Schulnachbar, der Direktor des Gymnasiums Steglitz und erste DAV-Vorsitzende Emil Kroymann.[41]

*

In seinem letzten Lebensjahrzehnt wurde Otto Morgensterns als national gesinnter Protestant jäh auf seine jüdische Genealogie zurückgeworfen und musste – auch wenn er sich das zunächst nicht eingestand - die zunehmende Entrechtung erfahren, bis er schließlich nach Theresienstadt deportiert wurde. Das ist sowohl von Kley/Peitz als auch von Schwitzke eindringlich geschildert (wobei ich für die bei Schwitzke dargestellte Hinwendung zur frühchristlichen antiken Literatur keinen Quellenbeleg finde, so dass eher fiktive Dokumente im Roman anzunehmen sind).

Wenn man die bisherige altphilologische Perspektive weiter beibehält, dann lassen sich aber doch Ergänzungen und Justierungen anbringen. Otto Morgenstern ist kein Einzelfall. Man muss nur auf Eduard Norden schauen, von 1906 bis 1935 als Professor für Klassische Philologie an der Berliner Universität tätig und danach unter Zwang emeritiert. Ihm gelang immerhin – anders als Morgenstern – noch im Sommer 1939 die Emigration in die Schweiz, wo er 1941 starb. Auch von Norden sind eine Reihe (allerdings nicht öffentlicher) affirmativer Äußerungen überliefert[42] - und Eduard Norden war beinahe Morgensterns Nachbar in Lichterfelde (von der Karlsstr., umbenannt in: Baseler Straße 64 zur Söhtstraße 2 waren und sind es gerade einmal 20 Minuten Fußweg), beide waren im Philologischen Verein[43] aktiv, beide waren Mitglied im fünfköpfigen Ausschuss für Alte Sprachen der „Preußischen Prüfstelle für Lehrbücher“[44] und beide waren Angehörige der protestantischen Paulusgemeinde in Lichterfelde. Morgenstern war einer der Spender für die 1928 gegründete Eduard-Norden-Stiftung und zudem Lehrer von Nordens Sohn Erwin.[45] Sie teilten die nationalkonservative Perspektive auf die Politik, die sie blind machte für die Realität des Nationalsozialismus, was bei Norden eher im Verstummen, bei Morgenstern auch im Versuch, aktiv zu werden, resultierte.

Die Illusion, auch unter den Bedingungen des Nationalsozialismus nicht ganz aus den früheren Leben ausgeschlossen zu sein, nährte wohl auch die Festschrift „50 Jahre Schillergymnasium“[46], in der er mehrfach gepriesen wurde und an der er auch selbst mitwirken konnte, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der Direktor Paul Babick schon 1933[47] und auch in der Festschrift 1935 als nachdrücklicher Vertreter des Nationalsozialismus hervortrat.[48] Morgenstern konnte sich vielmehr gerade im Umfeld der Kollegen des Schillergymnasiums wie ein Pensionist wie jeder andere auch fühlen, wenn er denn das ausblendete, was um ihn herum geschah.

In der Zeit der Feier des Schuljubiläums lud Otto Morgenstern ehemalige Schüler zu einer speziellen Unterrichtsstunde ein. Heinz Schwitzke berichtet von „mehr als achtzig“, die „andächtig zu seinen Füßen saßen“.[49] Das Thema der Stunde war „Horaz und der Nationalsozialismus“, unmittelbar aus dem Manuskript ließ Morgenstern den Text auch drucken.[50]. Hier versucht Morgenstern, in dem römischen Dichter (ob man ihn beim heutigen Stand der Horaz-Forschung noch als „glühenden Anhänger des Augustus“ [Kley/Peitz, S. 51] bezeichnen sollte, darüber lässt sich trefflich streiten) eine Art von Propheten der nunmehrigen Gegenwart zu sehen.

In seinem Vortrag nimmt Morgenstern ausdrücklich auf Direktor Paul Babicks Rede „Der Humanismus und die nationale Erhebung“ von 1933[51] Bezug (S. 6) und unternimmt es, die dort aufgestellten fünf Prinzipien nationalsozialistischer Bildung anhand von Horaz auszuformulieren (Nationalgefühl; vaterländischer Opfersinn; Rassenstolz; Erziehung zu Staatsgesinnung und Volksgemeinschaft; Führergedanke; Sozialismus [S. 6]). Das tut er in einer die Zitate unterschiedlicher Provenienz aneinanderreihenden Blütenlese, in dieser Hinsicht tatsächlich ein wenig Georg Büchmanns „Geflügelten Worten“ vergleichbar, ein im Bildungsbürgertum weit verbreitetes Buch, das Morgenstern als Beweis für die Bedeutung des Horaz auch in der eigenen Gegenwart anführt (S. 4).[52] Morgenstern nennt aktualisierend die Herrschaft des Augustus ein „drittes Reich“ (S. 6, nach Königtum und Republik)[53], Horaz wird „Verbundenheit mit dem Boden der Heimat“ (S. 7) zugeschrieben. Soweit eigene Übersetzungen beigegeben sind (S. 8), akzentuieren sie das Lateinische in Richtung auf den von Morgenstern angestrebten Effekt, etwa wenn er von carm. 4,4,29-32 nur die rahmenden beiden Verse übersetzt und damit die heldenzeugenden Helden (bei Horaz ist lediglich von „Tapferen und Guten“ die Rede) mit den Adlern zusammenbringt, die zwischen diesen stehenden Aussagen über die Vererbung bei Rindern und Pferden aber auslässt – das passte wohl nicht in den angenommenen Zeitgeist.[54]

Für diese singuläre und auch gespenstische Veranstaltung gab es wohl ein ganzes Bündel von bewirkenden Faktoren. Die „Unterrichtsstunde“ ist (so wird am Ende [S. 11] deutlich) zunächst im größeren Zusammenhang des 50jährigen Schuljubiläums[55] zu sehen: Wenn es offenbar schon keinen Festvortrag gab, so wurden auf diese Weise ehemalige Schüler wieder in ihre Schule geholt. Das wäre in anderen Zeiten harmlos gewesen, ebenso harmlos, das als Auftakt zu einer innerschulischen Feier zum 2000. Geburtstag des Horaz (geb. 8. Dezember 65 v.Chr.) werden zu lassen. Morgenstern konnte auf diese Weise seine persönliche Liebe zu Horaz[56] in einen passenden Rahmen stellen. Allerdings ist es undenkbar, dass der Direktor einen solchen Vortrag des rassisch Verfemten in den Räumen der Schule nicht ausdrücklich erlaubt hätte, und das trotz seiner auch öffentlich geäußerten nationalsozialistischen Überzeugung.

Morgenstern steht aber mit seiner Vereinnahmung des Horaz beileibe nicht alleine da[57], denn fast parallel dazu unternimmt der Ulmer Gymnasiallehrer Alfred Hauser ebenfalls von Babick ausgehend einen Versuch, die Oden des Horaz für den Unterricht zu erhalten, wobei er aber Babicks Skepsis über die Eignung des Dichters deutlicher benennt als Morgenstern und dieser Skepsis entgegenzuwirken versucht.[58] Das gleiche Streben nach einer Rettung des Horaz aus dem Geist des Nationalsozialismus spricht aus dem Beitrag des damals in Steglitz wirkenden Hugo Schaefer[59] (also in Morgensterns unmittelbarer Nachbarschaft), der – dieses Mal ohne Bezug auf Babick, aber auch nich mit Bezug auf Morgenstern – die Eignung von Vergil und Horaz für den Lateinunterricht im Nationalsozialismus herauszuarbeiten versucht.[60] Obwohl Horaz in den Lehrplänen des 20. Jahrhunderts immer weiter in den Hintergrund getreten war, schien er also für die Zwecke von pathetischen Bekenntnissen noch geeignet.

Diese Kontextualisierung macht Morgensterns 25 Minuten langen (S. 6) Vortrag nicht weniger erschreckend und bizarr, im Gegenteil: Denn anders als seine unrühmlichen Mitstreiter gehörte er zu den als Juden Verfemten und letztlich Getöteten, auch wenn er über römischen und deutschen „Rassenstolz“ sprach. Im Frühjahr 1935 konnte man sich bei entsprechender Disposition vielleicht Illusionen machen, es werde schon nicht ganz so schlimm kommen, denn immerhin waren die Nürnberger Gesetze noch nicht erlassen und auch Eduard Norden hatte noch kurz zuvor als Professor wirken können, bis er mit dem Ablauf des Wintersemesters nach außen hin regulär, in Wahrheit natürlich unter Zwang emeritiert wurde. Die Hoffnung, die Morgenstern auf seine Loyalitätsbekundung setzte, zeigt sich an der Eiligkeit der Publikation („als Manuskript gedruckt“, also unredigiert und ohne die Einbeziehung eines Verlags) und auch an der weit gestreuten Verbreitung auf privatem Weg.[61]

Inhaltlich musste sich Morgenstern nicht sehr verbiegen, denn es handelt sich um eine konsequente, wenn auch tragische Fortsetzung seines politischen Denkens seit dem Ersten Weltkrieg.[62] Das führt zum zweiten Text Otto Morgensterns, der ausdrücklich die Politik Adolf Hitlers begrüßt, zum Gedicht „Pax et Bellum“, das den „Anschluss“ des Sudeten- und Memellandes sowie Österreichs als friedensstiftende Tat Hitlers preist: bella gerant alii. Die Inspiration für diese einleitenden Worte, die das bekannte Lob der habsburgischen Politik zur Mehrung Österreichs (… tu felix Austria nube!) auf Deutschland überträgt, dürfte eben im Bezug auf Österreich liegen (der „Anschluss“ Österreichs fand im März 1938 statt). Die drei elegischen Distichen sind metrisch korrekt gebaut, auch die modernen Toponyme Sudeti (die Prosodie ergibt sich aus Σούδητα bei Claudius Ptolemaeus) und Memelae sind richtig eingepasst, Morgenstern hat sein Handwerkszeug also nicht verlernt, insofern reiht sich das epigrammatische Gedicht in die lange Reihe seiner Gelegenheitsgedichte ein,[63] wie etwa das Genethliakon auf das Schiller-Gymnasium in der Festschrift. Der Inhalt jedoch ist ganz und gar nicht harmlos und je nach Perspektive und Grad des Wohlwollens gegenüber dem Verfasser geprägt von Naivität, Blindheit, Selbstverleugnung oder völligem Opportunismus. Denn die letzten beiden Verse stellen in Übereinstimmung mit der NS-Propaganda den angeblichen deutschen Friedenswillen dem invidiae furor ater der namentlich nicht genannten Feinde gegenüber, die Deutschland den Krieg aufgezwungen hätten (ad arma coëgit). Das lässt das Gedicht auf die Zeit nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 datieren, der propagandistisch als unmittelbare Antwort auf polnische Angriffe (der sog. Überfall auf den Reichssender Gleiwitz) dargestellt wurde.

Das Gedicht wurde auf Latein und Deutsch in der Brocken-Silvester-Post zum Jahreswechsel 1939/1940 publiziert, also in eher privatem Rahmen der Freunde in der Brocken-Silvester-Gemeinde.[64] Der Tenor passt zum Jahresmotto „Was wir 1939 erlebten, ist Weltgericht um Rasse und Blut“ – und Morgenstern hat wieder ignoriert, dass Rasse ein auch gegen ihn gerichteter Kampfbegriff war und es ihm verwehrt war, sich die Seite seiner Verfolger zu schlagen. In einem einer breiteren Öffentlichkeit zugänglichen Medium hätte er als Jude weder einen solchen noch einen anderen Text drucken lassen können.

Umso erstaunlicher ist es, dass dieses Gedicht noch einmal gedruckt wurde, nämlich im August 1941 in der in München publizierten Zeitschrift „Societas Latina“, die sich der Pflege der Latinitas Viva verschrieben hatte.[65] Die „Societas Latina“ hatte bereits im Februar 1940 (De institutione aetatis puerilis) einen Text Morgensterns gedruckt und wiederholte das im September 1942 (das Gedicht quo loco lepidus). Wie diese Texte dorthin gelangten, ist (mir noch) nicht klar, zumal eine frühere Verbindung Morgensterns zu dieser Zeitschrift nicht feststellbar ist. Eventuell handelt es sich seitens der Societas Latina um einen Akt stillen Widerstands gegen das Hitlerregime, dem der Herausgeber Georg Lurz[66] so kritisch gegenüberstand, dass er als Schulleiter des Münchner Wilhelmsgymnasiums wegen seiner kompromisslos katholischen Haltung schon 1934 in den Ruhestand versetzt wurde.[67] Zwischen der Erstpublikation und dem Abdruck in der „Societas Latina“ hatte Hitler nach dem Sieg über Frankreich und der Expansion auf dem Balkan nunmehr im Sommer 1941 die Sowjetunion überfallen lassen. Mochte auch das als Präventivkrieg propagandistisch gerechtfertigt werden, vom glücklichen Deutschland, das seine verlorenen Gebiete friedlich wiedergewinne, konnte sicher nur noch schwer die Rede sein. Ob die Societas Latina einen solchen Unterton mit der unveränderten Publikation verband, darüber lässt sich aber nur spekulieren.

*

Otto Morgenstern war eine tragische Figur, „tragisch“ über den unscharfen Alltagsgebrauch hinaus im aristotelischen Sinne. Denn nach Aristoteles hat ein tragischer Held einen „mittleren“ Charakter zu besitzen (Poetik 1453a, Übersetzung Arbogast Schmitt): „Von dieser Art ist derjenige, der weder durch charakterliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit herausragt, noch durch Schlechtigkeit und Bösartigkeit ins Unglück gerät, sondern wegen eines bestimmten Fehlers zu Fall kommt und außerdem zu denen gehört, die in hohem Ansehen stehen und im Glück leben …“ Morgensterns Leben ist das ins bürgerliche Milieu des 19. und 20. Jahrhunderts transponierte Material, aus dem Tragödien entstehen werden.

*

Am Ende steht die Frage: Soll man, soll jemand, die/der sich mit Latein und Griechisch befasst, das Buch von Kley/Peitz kaufen? Ja, auf jeden Fall (und vielleicht auch noch ein weiteres Exemplar für Kollegen). Es ist eine Basis für die weitere Suche nach der Geschichte der eigenen Disziplin, und die Kritik daran ist auch eine Herausforderung an die Vertreter:innen der Alten Sprachen, in den Dialog einzutreten und für ein Resultat zu sorgen, das die jüngere Geschichte des Altsprachlichen Unterrichts (also die Post-Paulsen-Ära) zu einem Teil der allgemeinen Bildungsgeschichte und Geschichte werden lässt. Das anstehende Jubiläum wäre dafür ein guter Anlass, das eigene kollektive Wissen zu erweitern und noch mehr Menschen wie Otto Morgenstern mit ihren guten und schlechten Seiten wiederzuentdecken: Es gibt auch jenseits von Professor Unrat und Alfred Anderschs „Vater eines Mörders“ Gebhard Himmler eine Reihe von Lehrerinnen und Lehrern, die die Fächer Griechisch und Latein geprägt haben.[68]

Ulrich Schmitzer (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

[1] Bericht von Grünwald, Eugen, in: Das Humanistische Gymnasium 36, 1925, S. 136-137; vgl. Mensching, Eckard: Das Festbüchlein ‚Flores Gymnasiales‘. Vor 75 Jahren wurde der DAV gegründet, in: ders.: Nugae zur Philologiegeschichte XI, Berlin 2001, S. 9-27, hier: 16 (Die überaus verdienstvollen Dokumentationen Menschings zur Philologiegeschichte interessieren sich primär für die universitäre, kaum für die schulische Seite). – Die in diesem Beitrag angeführten Verweise sind zu einem Gutteil auch digitalisiert verfügbar, auf Einzelnachweise wird hier verzichtet.

[2] Burck schreibt im Grunde genommen Leggewie fort, wobei ihm einige Gedächtnisfehler unterlaufen. Zuverlässiger, was die Namen angeht, ist Andreas Fritsch im Editorial zum Forum Classicum 53, 2010, S. 3-5.

[3] Siehe Kranzdorf, Anna: Ausleseinstrument, Denkschule und Muttersprache des Abendlandes. Debatten um den Lateinunterricht in Deutschland 1920-1980, Berlin 2018, S. 98-100.

[4] Die Rolle Eduard Nordens, die noch in Grünwalds Bericht (Anm. 1) erwähnt ist, wird in den Nachkriegspublikationen nicht mehr genannt – vielleicht eine Spätfolge von Eduard Nordens rassisch bedingtem Ausschluss aus der deutschen Philologie und deren Gedächtnis nach 1935; vgl. Mensching, Eckard: Texte von und über Eduard Norden, in: Nugae XI (Anm. 1), S. 85-112, hier 112 über das offizielle Verbot durch die NS-Behörden, in der Presse an den 75. Geburtstag von Eduard Norden zu erinnern.

[5] Siehe die Darstellung von Peter Nieveler aus der Perspektive des zuletzt von Viedebantt geleiteten Gymnasiums in Jülich: https://www.gymnasium-zitadelle.de/unsere-schule/geschichtliches/schulleiter-dr-viedebantt/

[6] En passant ein Fund der besonderen Art: Der Datenbank historischer Forschungsförderung der DFG kann man entnehmen, dass Gohlke bei der Forschungsgemeinschaft 1934 (abgelehnt, da keine wissenschaftliche Bedeutung; BArch R 73/118), 1939 (bewilligt) und 1943 (abgelehnt) Anträge auf Druckkostenzuschüsse für seine Aristoteles-Studien beantragte, was seine für den deutschen Studienrat typischen wissenschaftlichen Ambitionen unterstreicht: https://gepris-historisch.dfg.de/person/5103851).

[7] Nachruf von Sommer, Fritz, in: Gymnasium 59, 1952, S. 1-3.

[8] Zum 80. Geburtstag: Gymnasium 72, 1965, III-V.

[9] Sehr hilfreich sind auch die ScriptaPaedagogica der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, auch wenn sie auf absehbare Zeit wegen der Folgen eines Cyberangriffs vollständig lediglich auf dem Umweg über das nur schwer differenziert zu durchsuchende Portal bildungsgeschichte.ch zur Verfügung stehen.

[10] Um mit (scheinbaren) Kleinigkeiten zu beginnen. Die „Wochenschrift Klassische Philologie“ (32) gibt es nicht (es gibt die Wochenschrift für Klassische Philologie bzw. die Berliner Philologische Wochenschrift), in der Societas Latina (32) wurden von Morgenstern keine Rezensionen und Aufsätze veröffentlicht, sondern lateinische Gedichte und Traktate (dazu unten mehr). Tiro war nicht „Leibeigener“ (15), sondern Sklave (und dann Freigelassener) Ciceros. Eine Ode des Horaz „Mögest du niemals etwas Größeres schauen als die Stadt Rom“ (53) gibt es nicht, es handelt sich um die Verse 12-13 des Carmen Saeculare. Morgenstern war auch niemals Mitarbeiter des Thesaurus linguae Latinae (66) (https://thesaurus.badw.de/fileadmin/user_upload/Files/TLL/Artikelverfasser.pdf). Es geht nicht um Beckmessertum, sondern um die Frage, wie mit der Berufsbiographie Otto Morgensterns umgegangen wird.

[11] Das gilt schon für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, siehe etwa seinen fünf Druckseiten langen Bericht über die Ergebnisse der (modern gesagt) „Evaluation“ der „Dienstanweisung für die Direktoren und Lehrer der männlichen Jugend in Preußen“ mit teils ins kleinste Detail bis hin zur bequemen Zitierbarkeit gehenden Vorschlägen (Deutsches Philologenblatt 21, 1913, S. 427-431.

[12] Unausgesprochen in eigener Sache tätig setzte sich Morgenstern auch für die unter Pensionskürzungen leidenden Ruhestandsbeamten (besonders die ledigen) ein: Morgenstern, Otto: Zur Ruhegehaltsfrage, in: Deutsches Philologenblatt 35, 1927, S. 810.

[13] Festschrift (Anm. 46), S. 95.

[14] Schulprogramm des Groß-Lichterfelder Gymnasiums von 1894: https://archive.org/details/curaecatullianae00morg/

[15] Morgenstern, Otto: Der Philologische Verein in den ersten 50 Jahren seines Bestehens, in: Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Philologischen Vereins zu Berlin, Berlin 1919 (Sokrates, NF 7, 1919, Ergänzungsheft), 11-40, hier: 28.

[16] Die Besprechungen von Schulze, K.P., in: Wochenschrift für Klassische Philologie 11, 1894, Nr. 29/30, S. 796-798 und Magnus, Hugo, in: Berliner Philologische Wochenschrift 14, 1894, Nr. 27, S. 1163-1164 sind freundlich-zurückhaltend.

[17] Zum Beispiel: Zu den Carmina Latina Epigraphica, in: Philologische Wochenschrift 1930, S. 701-702 oder im Umfang von nicht einmal einer Druckseite (zum nachantiken Ursprung der Sentenz) Hic Rhodus hic salta, in: Das Humanistische Gymnasium 40, 1929, S. 220-221.

[18] Morgenstern, Otto: Vom Lateinlernen. Gedanken und Erfahrungen aus der Praxis besonders des Anfangsunterrichts. Berlin 1922 (S. 3 im Vorwort der Hinweis auf die Genese) - Anzeige von Grünwald, Eugen, in: Das Humanistische Gymnasium 34, 1924, S. 94: „dringend zu empfehlen“, etwas zurückhaltender ist Müller, Michael, in: Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen, 63, 1925, S. 344-345, der vor allem die umfangreichen lateinischen Sprechübungen skeptisch beurteilt und das Buch als Diskussionsstoff für die Referendarsausbildung empfiehlt.

Das mir vorliegende Exemplar aus der UB der Berliner Universität (seit 1946: Humboldt-Universität) enthält Ausleihstempel von 1925 an über die Jahre 1939 und 1940 bis zum 20. Juni 1944, es wurde also trotz des als Juden entrechteten Verfassers weder separiert noch gar ausgesondert.

[19] Morgenstern verweist im Vorwort (Anm. 18, S. 3) auf die Erfahrungen, die er seit 1908 nach der Reform des Mädchenschulwesens mit Lateinschülerinnen gemacht habe (welche Schule gemeint ist, wäre noch zu identifizieren, es könnte sich um das Steglitzer Kaiserin-Auguste-Victoria-Lyzeum gehandelt haben), und auf seine Tätigkeit in der Ausbildung der Studienreferendare.

[20] Nach den Angaben im Schulprogramm des Progymnasiums Groß-Lichterfelde (S. 42-43) hat Morgenstern im Schuljahr 1888/89 Latein und Deutsch in der Quinta und der Tertia unterrichtet (und zusätzlich in der Prima Hebräisch).

[21] Kley/Peitz äußern sich über diese Seite Morgensterns eher knapp, S. 15-18.

[22] Schwitzke, Heinz: Das einundzwanzigste Kapitel, Bielefeld 1980. Siehe die positive Besprechung von „E.St.“ in: Die Zeit, 14. November 1980. – Zu Schwitzke, der später als Leiter der Hörspielabteilung des NDR sich hohes Ansehen erwarb, siehe als Überblick den Wikipedia-Artikel, wo auch die frühe Mitgliedschaft in der NSDAP schon 1932 erwähnt ist (was für sein Verhältnis zu Morgenstern nicht unwichtig wäre, wenn er von dessen jüdischen Wurzeln gewusst hätte).

[23] Schwitzke legte Ostern 1926 in Lichterfelde das Abitur ab, siehe Festschrift (Anm. 46), S. 72, Nr. 667. Die beiden anderen im Roman genannten ehemaligen Schüler (Engelein, Auerswald) tragen augenscheinlich fiktive Namen, sie sind weder in den Namenslisten der Festschrift noch im Berliner Adressbuch identifizierbar).

[24] Die Festschrift (Anm. 46), S. 41 berichtet geradezu komplementär, dass anlässlich Morgensterns 60. Geburtstag im Jahr 1920 die Unterprima „eine griechische Aufführung der Antigone einstudiert“ hatte, „die eine geistige und künstlerische Leistung wurde“. Siehe auch Kley/Peitz, S. 17.

[25] Siehe Schwitzke (Anm. 22), S. 267, was bestätigt wird durch die Angaben in der Festschrift (Anm. 46), S. 90 sowie Morgensterns Beitrag zur Ruhegehaltsfrage (Anm. 12).

[26] Siehe eher knapp und oberflächlich Kley/Peitz, S. 32-33.

[27] Das wird besonders aus der von ihm verfassten Chronik des Philologischen Vereins in der Festschrift von 1919 (Anm. 14) deutlich. - Diese Festschrift umfasst neben einem Beitrag von Walter Amelung zu den Homerbildnissen (Amelung war zu dieser Zeit wegen der deutsch-italienischen Spannungen in und nach dem Ersten Weltkrieg aus Rom gekommen und an der Berliner Universität tätig) nur die Darstellung der Vereinsgeschichte (bereichert von Namenslisten) sowie einen Nachruf auf ein jüngst verstorbenes Mitglied. Programmatisches oder Beiträge zur Klassischen Philologie aus Schule oder Universität finden sich nicht. Der Festvortrag von Walter Kranz über „Gott und Mensch im Drama des Aischylos“ (vgl. die Mitteilung in der Wochenschrift für Klassische Philologie 37, 1920, Nr. 5/6, S. 71) ist separat veröffentlicht (Sokrates 8, 1920, S. 129-147).

[28] Dazu zuletzt Kranzdorf (Anm. 3), S. 95-98.

[29] Schwitzke (Anm. 22), S. 258 sieht in Morgenstern denjenigen, der die Tagung „maßgeblich mitverantwortet und großteils geleitet“ habe, was sicherlich über das Ziel hinausschießt und die Rollen beispielsweise von Jaeger und Kroymann ausblendet. Außerdem vermischt er die Tagungspublikation und das Festbüchlein „Flores Gymnasiales“.

[30] Morgenstern, Otto (Hrsg.): Das Gymnasium, Leipzig 1926.

[31] Burck 1987 (o. bei Anm. 2), S. 3.

[32] In der sehr ausführlichen Besprechung der Tagung durch Klatt, Willibald, in: Vierteljahresschrift für philosophische Pädagogik 6, 1924/25, S. 172-183, hier S. 182-183 heißt es über Morgensterns eigenen Beitrag, er berühre „bei aller Vortrefflichkeit“ die „besonderen Zwecke der Tagung“ nicht wirklich zentral (der Verfasser drückt es ausführlicher und höflicher aus); ähnlich ist der Tenor in Klatts weiterem Bericht in: Das Humanistische Gymnasium, 36, 1925, S. 127-136, hier: S. 135. – Das Thema der „Lehrerauslese“ trieb Morgenstern auch sonst um, so in seinem Referat über ein Buch Walther Borghius „Die Schule – ein Frevel an der Jugend“ vor der Berliner Gesellschaft für Wissenschaft und Erziehung (Bericht von Levinstein, Kurt, in: Deutsches Philologenblatt 39, 1931, S. 413).

[33] Siehe dazu die sorgfältige und einfühlungsreiche Darstellung von Mensching (Anm. 1), außerdem Sallmann, Klaus: Ein Hermaion als Nachtrag zur „Geschichte des DAV“, MDAV 1993/1, S. 14-17. Beide interessieren sich allerdings nicht für Morgenstern. - Digitalisat unter https://www.telemachos.hu-berlin.de/materialien/Flores_Gymnasiales.pdf

[34] Es enthält aber nicht die „Gedenkrede auf Herrn Professor Dr. Georg Matthaei“ (so Kley/Peitz, S. 34), die schon 1919 gehalten wurde und offenbar separat publiziert ist, aber Auszüge aus den Erinnerungen an die Schulzeit des ehemaligen Oberbürgermeisters von Berlin und Schöpfers von Groß-Berlin Adolf Wermuth, der nach seinem Rücktritt 1920 in Lichterfelde lebte; außerdem ein lateinisches Lobgedicht auf ihn anlässlich seines 70. Geburtstages.

[35] Siehe Mensching (Anm. 1), S. 18-19.

[36] Ob der als letztes Lied eingefügte Text ohne Verfasserangabe „‘s gibt kein schöner Leben / als das LEHRERLEBEN“ (die Umdichtung einer bereits 1907 im Kladderadatsch, Jg. 60, Nr. 48, Beiblatt unter dem Titel „Lehrers Lust“ erschienenen Parodie auf ein Studentenlied) von Morgenstern stammt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ist aber wahrscheinlich.

[37] Grünwald (Anm. 1), S. 136. In der Ankündigung der Tagung im Deutschen Philologen-Blatt 32, 1924, S. 373 ist dieser Termin noch nicht ausdrücklich genannt.

[38] Mitteilungen aus dem Deutschen-Altphilogenverbande, in: Das Humanistische Gymnasium 37, 1926, S. 120 (Morgenstern ist dort als „Oberstudienrat“, nicht als „Oberstudienrat i.R.“ bezeichnet).

[39] Bericht von Osten, Hermann, in: Das Humanistische Gymnasium 43, 1932, S. 52-54.

[40] Mitteilungen des Deutschen Altphilologenverbandes 1927/1, 9. – Kranzdorf (Anm. 3), S. 165, Anm. 102 hält Babick irrtümlich für den Vorsitzenden des Landesverbandes Pommern. Lt. Festschrift (Anm. 46), S. 94 war Babick seit Ostern 1926 Direktor des Schiller-Gymnasiums, davor „8 ½ Jahre“ des Sophien-Gymnasiums. Als Pensionist gab er an der Berliner Universität Latein- und Griechischkurse, siehe Brüssel, Marc: Altsprachliche Erwachsenendidaktik in Deutschland. Von den Anfängen bis 1945, Heidelberg 2018, S. 307.

[41] Der Nachruf seines Nachfolgers Fritz Sommer auf Kroymann (Anm. 7) lässt bei dem, was an Kroymann gelobt wird, aus heutiger Sicht eher schaudern.

[42] Vgl. die ebenfalls in den „Jüdischen Miniaturen“ erschienene Darstellung von Schlunke, Olaf: Eduard Norden. Altertumswissenschaftler von Weltruf und „halbsemitischer Friese“, Berlin 2016, bes. S. 44-51.

[43] Mensching, Texte von und über Eduard Norden (Anm. 4), S. 90, Festschrift Philologischer Verein (Anm. 15), S. 45, Nr. 88 sowie S. 29 mit der Nennung von fünf Vorträgen Nordens.

[44] Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen 70 (1928), S. 216-217. – Die Festschrift (Anm. 46), S. 90 gibt als Amtszeit Ostern 1928 - Ostern 1934 an.

[45] Schlunke, Olaf, Eduard Norden zum 70. Geburtstag, Forum Classicum 2011/3, S. 194-199, hier: 196. – Außerdem ist Erwin Norden für 1918 in der Liste der Abiturienten des Schiller-Gymnasiums verzeichnet (Nr. 445, Festschrift [Anm. 46], S. 67).

[46] 50 Jahre Schillergymnasium zu Berlin-Lichterfelde 1885-1935. In Verbindung mit Professor Otto Morgenstern, Studienrat Dr. Gerhard Lindner und cand. theol. Martin Gern dargestellt von Dr. Eberhard Faden, Berlin-Lichterfelde 1935: Morgenstern war also nicht Herausgeber, wie Kley/Peitz, S. 34 schreiben. Auch kann nicht von „zahlreichen Beiträgen“ die Rede sein, lediglich die „Zusammenstellung über die Lehrer“ und ein lateinisch-deutsches Lobgedicht stammen von ihm – was für die Bedingungen des Jahres 1935 schon ziemlich viel ist. Erschienen ist die Festschrift im Selbstverlag (wie auch die Horaz-Stunde Morgensterns), die Firma J. Unverdorben ist in beiden Fällen nur als Druckerei, nicht als Verlag tätig (das hat z.B. Auswirkungen auf die Distribution und auch das wirtschaftliche Risiko).

[47] Kranzdorf (Anm. 3), S. 165 u.ö.

[48] In dem mir vorliegenden Exemplar der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung sind eine Reihe von Materialien beigegeben, die v.a. von Martin Gern (siehe unten Anm. 54) stammen, darunter ein Bericht des Steglitzer Lokal-Anzeigers über die Feier des 100-jährigen Schuljubiläums 1985, ein Brief Martin Gerns an die Ehemaligen sowie vor allem eine Kopie des Mitteilungsblatts des Vereins ehemaliger Steglitzer und Lichtenrader Gymnasiasten (Nr. 68, Oktober 1985) mit einer Schulchronik 1885-1945 ebenfalls von Martin Gern, die zwar wesentlich kürzer ist als die in der Festschrift, aber auch wesentlich nüchterner. Auch darin wird Otto Morgenstern mehrfach erwähnt, aber das sind so ziemlich die letzten Zeugnisse eines Gedächtnisses an ihn aus eigenem Erleben.

[49] Schwitzke (Anm. 22), S. 284.

[50] Morgenstern, Otto: Horaz und der Nationalsozialismus. Eine Unterrichtsstunde vor ehemaligen Schülern gehalten am 4. Mai 1935 in der Prima des Schillergymnasiums zu Bln-Lichterfelde, Berlin 1935.

[51] Kranzdorf (Anm. 3), S. 165-166.

[52] Morgenstern verteidigt Horaz gegen den Vorwurf von „maßgebender Seite“, ein „liberalistischer Epikureer“ zu sein. Es gibt dazu eine Parallele, den vor der Versammlung der Freunde des Humanistischen Gymnasiums in Magdeburg gehaltenen Vortrag von „Geheimrat Dr. Schmidt“ über „Horaz als Mensch und Dichter“ von Ende 1935, der nachweisen will, dass „der Freund des Mäcenas ‚kein liberalistischer Epikureer‘ gewesen ist“ (Bericht in: Das Humanistische Gymnasium 47, 1936, S. 171). Der Bezugspunkt scheint eine Äußerung des Preußischen Unterrichtsministers Rust vom 19. April 1933 zu sein (Deutsches Philologenblatt 41, 1933, S. 199, dort zitiert aus der Berliner Tageszeitung „Der Tag“): „Selbstverständlich liegt der Ton auf dem klassischen Griechentum, und gemeint ist nicht etwa die Kulturvermischung liberalistischer Spätepochen … in die Minister Rust übrigens (man atmet auf, das zu hören!) auch den Schulschreck Horaz einbezieht: ‚Es gibt keinen größeren Gegensatz zum Heroismus als diesen liberalistischen Epikuräer …‘“ – Dass Morgenstern und Schmidt diesen Gegner des Horaz nicht beim Namen nennen, hat also einen guten Grund.

[53] Vgl. ähnlich Hauser (unten Anm. 59), S. 2, der die Horaz von Augustus angetragene Position als „eine Art Propagandaminister“ modernisiert.

[54] Es sind zwei Reaktionen darauf überliefert. Schwitzke (Anm. 22), S. 284-285 sieht in der Unterrichtsstunde in der Erinnerung eine „Herzenseinfalt“ voll „naiver Genialität“. Der Theologiestudent und spätere Lichterfelder Pfarrer Martin Gern hatte als Zuhörer zunächst den Eindruck, die Verbindung von Horaz mit dem Nationalsozialismus sei ironisch gemeint (Kley/Peitz, S. 55). Doch ist zu bedenken, dass Gern zumindest später der Bekennenden Kirche nahestand und auch selbst Morgenstern als Lehrer nicht mehr erlebt hatte (er war Abiturjahrgang 1932). Es ist dies ein bemerkenswertes, aber wohl nicht repräsentatives Zeugnis, das zugleich zeigt, wie schmal der Grat war, auf dem sich Morgenstern bewegte.

[55] Die Festschrift (Anm. 46) liefert entsprechend ihrer Anlage darüber und auch über andere Feierlichkeiten beim Jubiläum keine Angaben.

[56] Zu Horaz hat sich Morgenstern philologisch zuvor allerdings nur punktuell geäußert, etwa in der Sitzung des Philologischen Vereins Berlin am 19. April 1920 mit einer Worterklärung in Hor. epist. 1,7,50 (siehe den Bericht in der Wochenschrift für Klassische Philologie 37, 1919/20, Nr. 27/28, S. 288.

[57] Siehe auch Roche, Helen: Classics and Education in the Third Reich: Die Alten Sprachen and the Nazification of Latin- and Greek-Teaching in Secondary Schools, in: Roche, Helen / Demetriou, Kyriakos (Hrsgg.), Brill’s Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi Germany, Leiden 2018, S. 247 über Alfred Engelhardt, der 1942 seine Horaz-Interpretation mit Zitaten aus „Mein Kampf” unterfütterte.

[58] Hauser, Alfred: Die Oden des Horaz im Unterricht, in: Das Humanistische Gymnasium 47, 1936, S. 1-10 (geschrieben 1934). Zu Alfred Hauser und seiner zunächst affirmativen, später skeptischen Haltung dem NS-Staat gegenüber siehe Kuckenburg, Michael: „Daraus erwuchs bei uns Opposition“, in: Unterrichtspraxis 46,5, 2013, 1-7.

[59] Schaefer, Hugo: Horaz und Vergil im Dritten Reich, in: Das Humanistische Gymnasium 47, 1936, S. 204-209. – Siehe Ziolkowski, Theodor: Uses and Abuses of Horace: His Reception since 1935 in Germany and Anglo-America, in: International Journal of the Classical Tradition 12, 2005, 183-215, hier: 187-188 (mit kurzer Erwähnung von Morgenstern, Schaefer und weiteren wenig erfreulichen Beispielen). – Zu Hugo Schaefer (https://d-nb.info/gnd/1100364838) habe ich außer der Angabe der Lebenszeit (1888-1966) und des Berufs (Lehrer) sowie der Tatsache, dass er Briefpartner von Rudolf Borchardt war (Bestände im Deutschen Literaturarchiv Marbach - https://tinyurl.com/2r3fumkf), noch nichts gefunden.

[60] Zum weiteren Schicksal des Horaz in der NS-Bildungspolitik, wobei vor allem Hans Oppermann eine wichtige Rolle spielte, siehe Chapoutot, Johann: Der Nationalsozialismus und die Antike, Darmstadt 2014, S. 143-144 („Horaz als Kampfschriftsteller“).